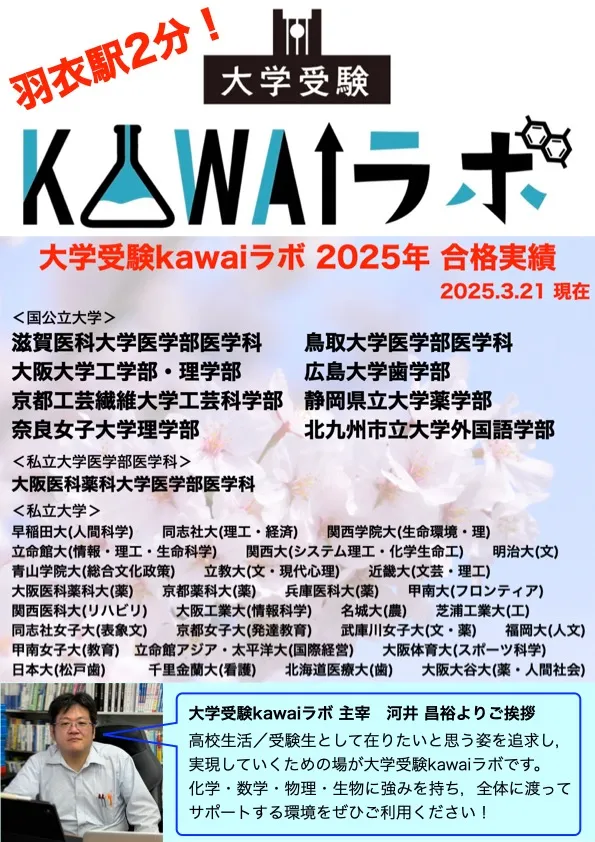

【高石市/堺市西区/大阪市鶴見区/城東区/旭区|塾】4月に向けて!高校生が春休み中に課題を終わらせて復習するためのポイント【大学受験kawaiラボコラム】

2025/03/25

春休みは、高校生にとって学力を向上させる大切な期間です。4月になるまでに課題を終わらせ、自分の弱点を振り返ることで、次の学期に備えることができます。本記事では、春休み中に効率よく課題を片付け、自分の学習を見直すための具体的な方法を紹介します。実際の体験談や専門家のアドバイスを基に、充実した春休みを過ごすためのヒントを提供します。

目次

春休みを有効活用!高校生がすべき課題の優先順位付け

自分の苦手科目を最初に取り組む理由

春休みは、高校生にとって自分の弱点を克服する絶好の機会です。特に苦手科目に焦点を当てる理由は、4月からの新学期にスムーズにスタートを切るためです。例えば、数学が苦手な生徒は、春休み中に基礎を固めることで、その後の授業内容が理解しやすくなります。また、苦手科目を後回しにすると、学期が始まってからの負担が増えるばかりです。効率的に課題を仕上げ、自分の理解度を深めるためには、苦手科目を優先的に取り組むことが重要です。

学年上位を目指すための課題選び

学年上位を目指すためには、春休み中の課題選びが鍵となります。まず、重要な科目や得意科目に時間をかけることで、学力の底上げを図ることができます。例えば、英語や数学など中核科目に重点を置いた課題を選ぶことは、受験対策にもつながります。課題はただ終わらせるだけではなく、理解を深めるためのツールとして活用することが大切です。特に高校生にとって、効率的な学習計画を立てることが、次のステップへの大きな一歩になります。

春休み中に重点を置くべき科目とは

春休み中に高校生が重点を置くべき科目を選ぶことは、次の学期の学習効率を大きく左右します。特に苦手科目や理解が浅いと感じている分野に焦点を当てることが重要です。例えば、数学が苦手な場合は、基礎的な公式や問題解法の理解を深める時間を設けましょう。また、英語の場合は、単語の暗記やリスニングの練習を集中的に行うと効果的です。春休みは短いですが、この期間を活用して集中力を高め、次の学期のスタートを切るための準備を整えましょう。自分の学力向上のためには、普段避けがちな科目にも積極的に取り組むことが必要です。

効率的な課題管理のための優先順位の付け方

春休み中に課題を効率的にこなすためには、優先順位を明確にすることが不可欠です。まずは、提出期限が近い課題や重たい内容の課題から取り組むのが基本です。その後、理解を深めるために役立つ課題や、楽しみを持って取り組める課題を選びましょう。ポモドーロ・テクニックを利用して、25分の集中と5分の休憩を繰り返すことで、集中力を維持しやすくなります。また、リストを作成し、進捗を可視化することで、達成感を得ながら計画的に課題を進めることが可能です。効率的な課題管理は、学業だけでなく日常生活にも役立つスキルとなります。

友人と協力して課題を進める利点

春休み中、高校生にとって課題を効率的に進めるために友人と協力することは非常に有益です。友人との共同学習はお互いの得意科目を活かして教え合うことで理解を深めることができます。また、複雑な問題も互いに説明し合うことで新しい視点を得ることができ、一人では難しい課題も解決しやすくなります。さらに、クイズ形式で問題を出し合うことにより、学習にゲーム感覚を取り入れることで、楽しく集中力を維持しながら学ぶことができます。友人との協力はモチベーションの維持にも繋がり、苦手な科目への取り組みも楽しくすることができるでしょう。このように、友人との連携は、課題を効率よく進めるための大きな助けとなるのです。

優先順位付けに役立つツールとアプリ

多くの高校生が春休み中に課題を効率的に管理するためのツールやアプリを活用しています。特に、タスク管理アプリは課題ごとの優先順位を設定し、進捗を可視化するのに役立ちます。これにより、何をいつまでに終わらせるべきかが明確になり、時間の管理がしやすくなります。また、デジタルカレンダーを利用することで、課題の締切を見逃すことなく管理できるのも大きなメリットです。さらに、ノートアプリを使って、重要なポイントや自分の進捗を記録することで後から復習しやすくなります。これらのツールを効果的に活用することで、高校生は春休み中の課題を効率よく進め、自分の復習に時間を充てることができるでしょう。

高校生が春休み中に効率よく課題を終わらせるための計画の立て方

目標達成に向けた日々の学習スケジュール

高校生にとって、春休み中に効率的な学習スケジュールを立てることは重要です。まず、自分の目標を明確にし、達成に向けた具体的なステップを考えましょう。例えば、「4月までに数学の復習を終わらせる」など、現実的な目標を設定します。その後、日々の学習時間を確保し、朝は新しい内容を学び、午後は復習に充てるなど、時間帯ごとの計画を立てます。これにより、学習のペースを維持しやすくなり、目標達成に向けて効率的に学ぶことが可能です。

計画を立てる前に確認すべきこと

学習計画を立てる前に、高校生はまず自分の現状を把握することが重要です。今の学力や苦手分野を確認し、それに基づいて計画を立てましょう。例えば、過去のテスト結果を見直し、自分の弱点を洗い出します。この過程で、教師や仲間からフィードバックを受けることも有効です。また、使用する教材や時間の制約を考慮に入れ、無理のない計画を作成することが成功の鍵です。これにより、計画がより現実的かつ実行可能なものになります。

勉強と休憩のバランスのとり方

春休み、高校生が効率よく学習を進めるためには、勉強と休憩のバランスを取ることが重要です。特に、長時間勉強する際にはポモドーロ・テクニックを取り入れることをおすすめします。この方法は、50分間集中して勉強し、その後10分間の休憩を取るというシンプルなものです。休憩時間には軽いストレッチや深呼吸を行い、心身をリフレッシュさせることができます。このようにリズムを整えることで、集中力を維持し、効率的な学習が可能になります。また、適切な休息を挟むことで、勉強の質も向上し、春休み中にしっかりと課題を終わらせることが可能となります。

計画通りに進めるためのモチベーション維持法

春休み中に高校生がモチベーションを維持して課題を終わらせるためには、目標を明確にすることが大切です。まず、自分の弱点や改善したい部分をリストアップし、それに基づく具体的な目標を設定します。その上で、小さな達成感を得られるように日々のスケジュールを組むことが励みになります。また、達成した項目をチェックリストに追加し、進捗を視覚化することで、さらなる意欲を引き出すことができます。友達や家族と進捗を共有し、互いに励まし合うことも効果的です。これにより、長期的な目標に向けて安定したペースで学習を進めることができるでしょう。

柔軟な計画修正の重要性

高校生の春休み中に課題を効率よく進めるためには、柔軟な計画修正のスキルが不可欠です。予期せぬことが発生した場合でも、計画を臨機応変に見直すことで、学習効率を高めることができます。例えば、急な家族の用事や友人との予定が入った場合、計画をそのままにするのではなく、学習時間の再調整を行いましょう。柔軟な計画修正は、ストレスを軽減し、結果的に課題をスムーズに終わらせる効果があります。また、計画を修正する際は、優先順位を再確認し、どの科目や課題により時間を割くべきかを明確にすることが重要です。このように、柔軟に対応することで、春休みを有意義に活用することができます。

家族や友人と共有する計画の利点

高校生が春休みの課題を効果的に進めるためには、計画を家族や友人と共有することが大切です。計画を共有することで、彼らからのサポートを受けやすくなり、モチベーションの維持にも繋がります。例えば、家族との会話の中で、自分の学習目標やスケジュールを伝えることで、理解と協力を得られるでしょう。また、友人と計画を共有することで、互いに勉強の進捗を確認し合い、良い刺激を受けることができます。さらに、計画を他者と共有することで、自己管理能力も向上します。周囲からのフィードバックを受け入れることで、計画の見直しや修正が必要な場合にもスムーズに対応できるようになります。こうした家族や友人との協力は、課題を効率よく終わらせるための強力なサポートとなるでしょう。

集中力を高める!春休みに高校生が実践すべき学習環境の整え方

効率的な学習スペースの作り方

高校生の皆さん、春休みは新学年に向けての重要なステップです。まずは、効率的な学習スペースを作ることから始めましょう。自分専用の学習コーナーを設け、机や椅子は身体に合ったものを選びます。それにより、長時間の勉強も快適に行うことができます。また、必要な教材や文具を手の届く範囲に整理することで、無駄な時間を省きます。静かな環境を確保するために、ノイズキャンセリングヘッドホンを利用するのも一案です。このようにして作られた学習スペースは、集中力を高め、春休みの課題を効率よく終わらせる助けになります。

集中力を高めるための音楽の選び方

春休み中に課題を進める際、音楽を活用することで集中力を高めることができます。高校生におすすめなのは、歌詞のないクラシック音楽や自然の音です。これらはリラックス効果があり、勉強の邪魔をせずに集中を助けます。逆に、歌詞のある音楽は意識がそちらに向きやすいため、避けた方が良いでしょう。自分にとって心地よい音楽を選ぶことも大切です。音楽を上手に利用することで、春休みの課題がよりスムーズに進むでしょう。

デジタルデトックスのすすめ

高校生にとって、デジタルデトックスは学習効率を上げる重要な手段です。スマホやSNSが常に手元にあると、集中力が削がれがちです。春休み中は、意識的にデジタルから離れる時間を設けましょう。例えば、勉強の時間帯にはスマホを別の部屋に置く、または通知をオフにすることで、課題に集中できます。また、日常的にデジタル機器から離れる習慣をつけることが、心身のリフレッシュにもつながります。デジタルデトックスを実行することで、自分の学習方法を見直し、春休みをより充実させることができるでしょう。

環境を整えるための片付けテクニック

高校生が春休み中に学習に集中するためには、整った学習環境が不可欠です。まず、机の上を片付け、必要な教材のみを手元に置くことで、無駄な物に気を取られずに済みます。次に、毎日少しの時間を割いて整理整頓を心がけることで、散らかるのを防ぎます。また、放置しがちな書類や教科書は、カテゴリごとに整理しておくと探す手間が省けます。これらの片付けテクニックを活用することで、より快適な学習空間を実現し、学習の質を高めることができるでしょう。

高校生必見!春休みの課題を終わらせた後の効果的な復習方法

復習に取り組むべきタイミングとその理由

高校生にとって、復習を始めるタイミングは非常に重要です。春休みは学習のペースを整える絶好の機会です。まず、授業が終わり、記憶が新しいうちに復習を始めることで、理解の定着が促進されます。特に春休みは時間に余裕があるため、じっくりと自分の弱点を見極めることができます。また、新学期が始まる前に過去の内容を整理しておくと、新しい学習内容との関連性を見つけやすくなり、学習効率が向上します。これにより、4月からの授業にスムーズに適応しやすくなり、学力向上につながります。

効果的なノートの見直し方

ノートの見直しは、高校生の復習において非常に効果的な方法です。ノートをただ読み返すだけでなく、重要なポイントを自分の言葉でまとめ、理解を深めることが大切です。例えば、各科目ごとにキーワードをピックアップし、それを使って短い説明文を作成することで、記憶がより鮮明になります。また、色分けや図表を活用し、視覚的な情報として整理することも効果的です。これにより、後から見直した際にどの部分が理解できているか、どの部分がまだ不明確であるかを容易に確認できます。こうした工夫を通じて、効率的な復習が可能となり、成果を上げることができるでしょう。

過去問を使った実践的な復習方法

高校生の皆さんにとって、過去問を活用することは非常に効果的な復習手段です。過去問を解くことで、実際の試験の出題傾向を把握し、重要なポイントを理解することができます。まずは、過去問を科目ごとに整理し、テーマ別に分類することから始めましょう。これによって、どの部分が自分にとって難しいのかを明確にし、その部分を重点的に復習することが可能になります。また、間違えた問題に対しては、解説をしっかりと読み、類似の問題を自分で作成してみることで、理解の深まりを実感することができます。このように、過去問を使った実践的な復習は、自分の弱点を克服し、自信を持って試験に臨むための良い準備となるでしょう。

復習時のアウトプットの重要性

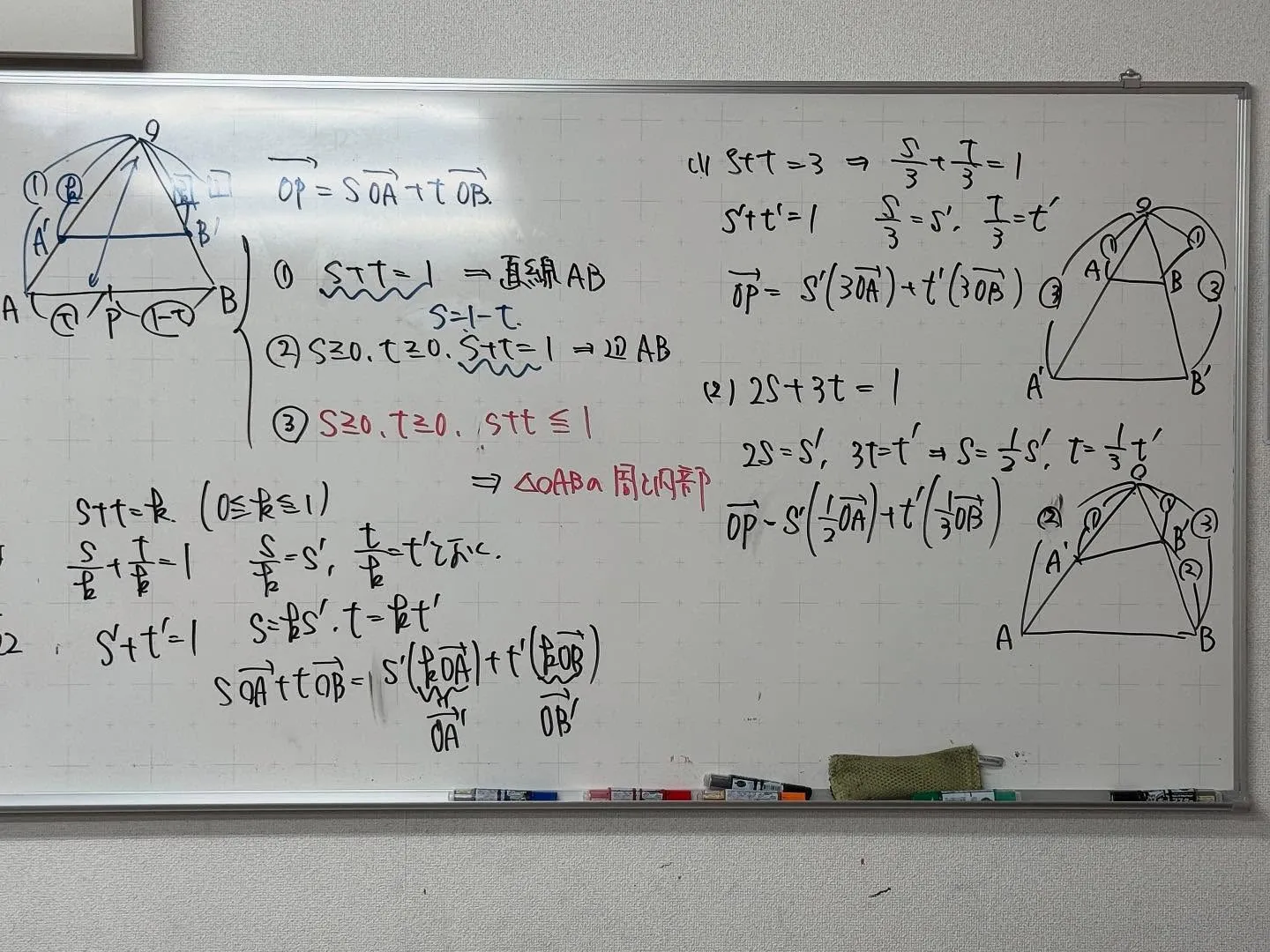

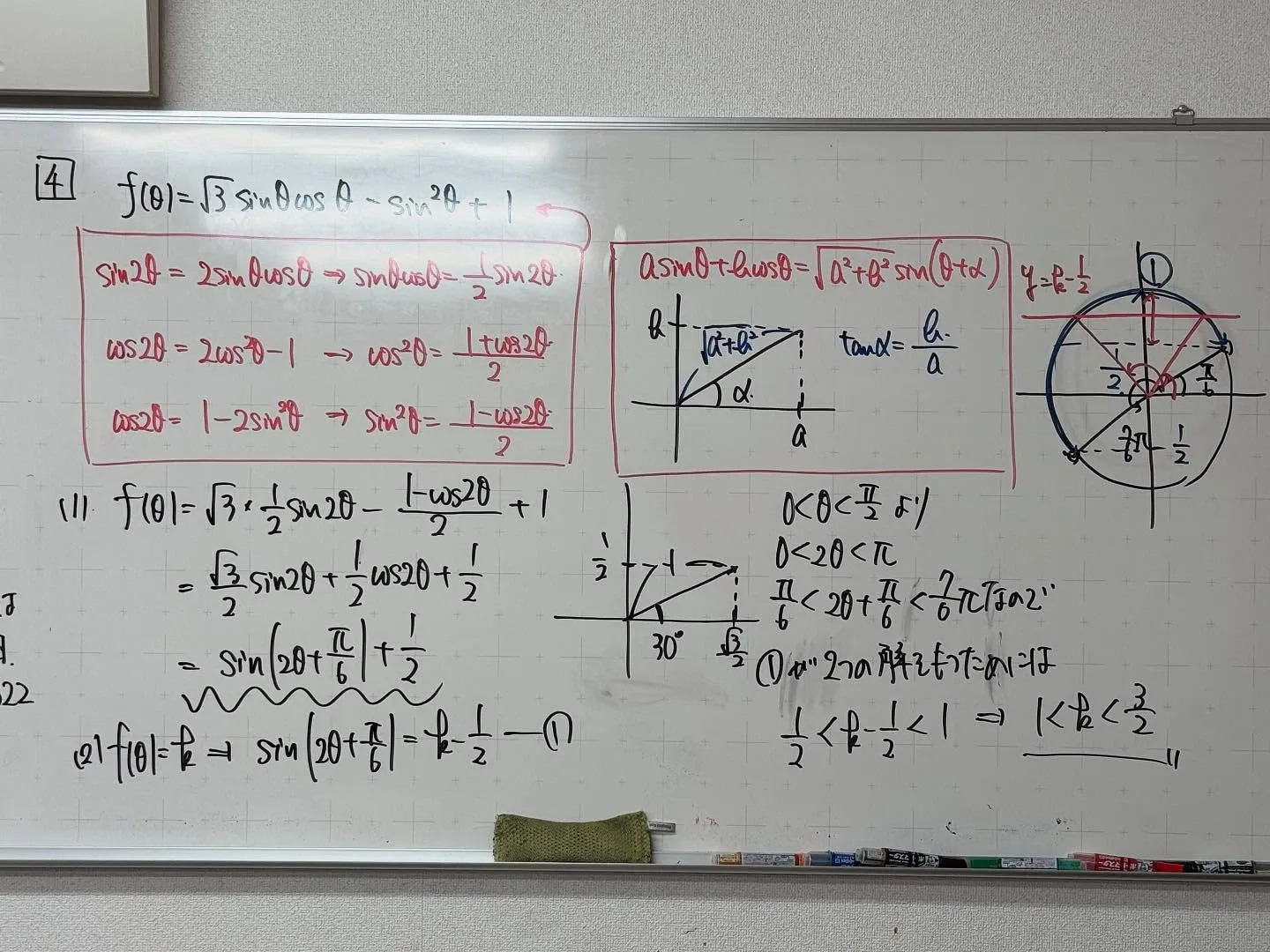

高校生が復習を行う際に、アウトプットを重視することは学力向上に非常に重要です。アウトプットとは、学んだことを実際に使ってみることを指します。例えば、学習した内容をノートに書き出したり、友達に教えたりすることで、自分の理解度を確認できます。授業で習った内容をただ暗記するだけではなく、実際に問題を解いたり、自分で説明することで、知識がより深く定着します。さらに、アウトプットを通じて、理解が浅かった部分を再認識し、さらに復習を重ねることで、自分の弱点を克服することが可能です。こうしたアウトプットを伴う復習を継続的に行うことで、新しい知識もしっかり吸収でき、次の学期に向けての準備が整います。

春休みの学習計画を立てるコツ!高校生のための時間管理術

時間の見える化で効率的に過ごす方法

高校生の皆さん、春休みを最大限に活用するためには、まず時間の見える化が欠かせません。具体的には、日々のスケジュールを一目で把握できるカレンダーやプランナーを利用して、課題や復習の時間を計画的に割り振ることが大切です。この際、自分の集中しやすい時間帯や疲れやすい時間帯を意識し、それに応じてタスクを配置しましょう。例えば、午前中は数学や理科のような集中力を要する科目に取り組む一方、午後は読書や復習などを行うと効果的です。また、時間を可視化することで、何にどれだけの時間を使っているのかが明確になり、自分の時間管理能力が向上します。これにより、無駄な時間を削減し、効率的に春休みを過ごすことが可能となります。

優先順位に基づいた時間配分のポイント

効率的な学習には、優先順位の設定が不可欠です。高校生の皆さん、春休み中にどの課題にどの程度の時間を割くべきかを決める際、まずは自分の強みと弱みを把握し、それに基づいて優先順位を明確にしましょう。重要度の高い課題や苦手な分野を優先的に取り組むことで、効率良く成果を上げることができます。また、一日のうちで最も集中できる時間を活用することもポイントです。朝の時間帯は頭が冴えているため、難しい問題に取り組むのに適しています。一方、夕方や夜は集中力が切れやすいため、復習や単語の暗記に充てると効率が上がります。さらに、進捗状況を週に一度見直し、必要に応じて計画を柔軟に修正することで、効果的な時間配分が可能になります。

学習時間を最大化するためのリズム作り

高校生が春休みを有効に活用するためには、効率的な学習リズムを作ることが大切です。まず、日々のスケジュールを固定し、一定の時間に勉強を始める習慣をつけましょう。特に、朝の時間は集中力が高まるため、最も難しい課題に取り組むのがおすすめです。また、ポモドーロ・テクニックを取り入れ、25分間の集中と5分間の休憩を繰り返すことで、長時間の学習を効果的に進めることができます。さらに、規則正しい食事や睡眠を確保することで、日々の集中力を維持しやすくなり、学習効率を高めることが可能です。

計画的な休憩で集中力を維持

春休み中に課題を効率よく終わらせるためには、計画的な休憩が欠かせません。長時間の学習は脳に負担をかけ、集中力を低下させるため、休憩を取り入れることでその負担を軽減できます。定期的な休憩の中で、軽い運動や深呼吸を行うとリフレッシュ効果が期待でき、次の学習に向けた集中力が高まります。特に、ストレッチや短い散歩を取り入れることで、体の凝りをほぐし、気分転換につながります。これにより、効率的な学習が可能となり、春休みを充実したものにする助けとなります。

目標達成に向けた週次レビューの重要性

高校生にとって、目標を達成するための週次レビューは、効率的な学習を支える重要なツールです。まず、自分の学習進度を定期的に振り返ることで、どの課題に時間を費やしているかを確認できます。これにより、優先順位を見直し、必要に応じて学習計画を調整することが可能になります。また、週次レビューは、達成感を得る機会でもあります。例えば、毎週小さな目標を設定し、それを達成することでモチベーションを維持することができます。さらに、レビューを行うことで、春休み中に自分の弱点を早期に発見し、次の学期に向けた準備をより効果的に進めることができます。このように、週次レビューは高校生活を充実させるための重要なステップです。

デジタルツールを使った時間管理のテクニック

デジタル時代において、高校生はデジタルツールを活用して時間管理を効率化することができます。まず、カレンダーアプリを活用したスケジュール管理は、日々の学習や課題の進捗を可視化するための基本です。さらに、タスク管理アプリを利用することで、課題やプロジェクトの進行状況を細かく管理することが可能です。これにより、春休み中にどの課題にどれだけの時間を割くべきかを明確に把握できます。また、ポモドーロ・テクニックを取り入れたタイマーアプリを使うことで、集中力を維持し、効率的な学習を実現することができます。これらのデジタルツールを活用することで、高校生は春休みを有意義に過ごし、自分の学習ペースを整えることができるでしょう。

高校生におすすめの春休み課題攻略法!実体験から学ぶ成功の秘訣

実際に試してよかった課題の進め方

高校生の皆さん、春休みは課題を効率的に進める絶好のチャンスです。実際に試して効果があった方法の一つに、毎日少しずつ計画的に課題を進めることが挙げられます。まず、全ての課題をリストアップし、優先順位をつけます。次に、毎日のスケジュールに組み込むことで、無理なく進捗を管理することができます。これにより、春休み中に余裕を持って課題を終わらせることが可能になります。また、理解が不十分な部分はしっかりと復習し、4月の新学期に備えることが大切です。

先輩から学ぶ効果的な課題処理法

成功した先輩たちは、課題の処理に際していくつかの工夫を取り入れています。例えば、彼らはまず、課題の全体像を把握し、解くべき問題を具体的に理解します。その上で、難易度に応じて取り組む順序を決め、効率的に課題を進めています。また、過去問や模試を活用し、出題傾向を掴むことで、実戦力を高めているのです。先輩の経験を活かし、自分に合った課題処理法を見つけることが、春休み中の学習効果を最大化する鍵となります。

失敗から学ぶ課題管理のポイント

高校生にとって春休みは、課題管理の難しさを実感する期間でもあります。特に、初めて経験する課題量や新しい学習スタイルに戸惑うこともあるでしょう。しかし、失敗から学ぶことができれば、次のステップへとつながります。まず、よく見られるミスは、具体的な計画を立てずに取り組み始めることです。これにより、進捗が見えにくくなり、途中でモチベーションが低下してしまいます。計画を立てる際には、日ごと、週ごとの目標を設定し、どの課題にどれだけ時間を割くのかを明確にすることが重要です。さらに、定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を見直す柔軟性を持つことも失敗を減らす鍵となります。

成功するために必要な自己分析の方法

高校生が春休み中に効率よく課題をこなすためには、自分自身を客観的に分析する力が欠かせません。自己分析を通じて、自分の強みや弱点を把握し、どの部分を重点的に補強するべきかを見極めることができます。まず、過去のテスト結果や提出物を振り返り、自分が特に苦手とする分野を明らかにしましょう。次に、その分野に対する具体的な対策を講じることが重要です。たとえば、数学が苦手なら基本的な公式や計算方法を再確認し、理解不十分な箇所を重点的に練習します。また、自己分析は一人で行うだけでなく、友人や教師の意見を取り入れることで、より客観的な視点を得ることができます。これにより、春休みを最大限に活用し、4月からの新学期に向けてしっかりと準備が整うでしょう。

課題を効率的に終わらせるためのチームワーク

高校生にとって、春休み中に効率的に課題を終わらせるためのチームワークは大変重要です。まず、友達やクラスメイトと小さなグループを作り、課題を分担しましょう。それぞれの得意分野を活かし、役割分担を行うことで効率的に進められます。また、定期的なミーティングを設定し、進捗状況を共有することでモチベーションを維持できます。課題が難航する場合でも、困ったときはお互いに相談し合い、解決策を見つけることができます。チームワークを活用することで、課題を効率的に終わらせ、余裕をもって自分の復習に取り組むことが可能になります。

実体験をもとにした勉強法の見直し

高校生が春休みを利用して自分の勉強法を見直すことは、次の学期での成功に直結します。まず、過去の試験や課題の結果を振り返り、自分がどの分野でつまずきやすいかを分析しましょう。その上で、実体験に基づいた改善点を見つけ出し、具体的な対策を立てることが重要です。例えば、数学が苦手な場合は、基本概念を徹底的に理解するために追加の教材を使用することを検討します。また、勉強の進捗を記録することで、客観的に自分の成長を確認でき、学習意欲を保つことができます。実体験に基づいた勉強法の見直しは、高校生にとって大変貴重なプロセスであり、春休み中に行うことで、4月からの新学期をより充実したものにする第一歩となります。

春休みの課題を楽しみに変える!高校生が知っておくべきモチベーションアップの方法

課題が楽しくなる工夫の仕方

高校生が春休みの課題を楽しく取り組むためには、自分の興味や趣味と関連付けることが効果的です。例えば、歴史の課題がある場合、その時代に関する映画や小説を読むことで、より興味を持って学べるようになります。また、友達とオンラインで共同学習を行うことで、競争心を高めつつ楽しく進めることができます。さらに、課題をゲーム化する方法もあります。例えば、時間内にどれだけの問題を解けるかを競ったり、達成度に応じてポイントを貯めてちょっとしたご褒美を設けることもモチベーションの維持に役立ちます。こうした工夫を凝らすことで、ただの義務感から解放され、楽しく効率的に課題を終わらせることが可能になるのです。

達成感を得るための目標設定の技術

春休み中に高校生が課題を効率的に進めるためには、達成感を得ることが重要です。まずは大きな目標を具体的な小目標に分けることが鍵です。例えば、1週間で数学の問題集を半分終わらせるというような現実的な目標を設定します。達成したら、次の段階へと進むことで、進捗を感じやすくなります。また、進捗を可視化するために学習日記やアプリを活用し、毎日の達成度を記録するのも効果的です。記録を振り返ることで自分の成長を実感でき、自然と次の課題にも意欲が湧くでしょう。このようにして、小さな成功体験を積み重ねることで、春休みの課題をただこなすだけでなく、充実感を得ながら進めることができます。

モチベーションを維持するための日々の習慣

春休み中、高校生が課題を進めるにあたって、モチベーションを維持することは重要です。毎日少しずつ達成感を得られるよう、小さな目標を設定すると良いでしょう。例えば、1時間集中して課題に取り組んだ後は、短い休憩を挟むなど、定期的にリフレッシュすることで効率を上げることができます。また、目標を達成した際には自分に小さなご褒美を設定するのも良い方法です。さらに、友人と進捗を共有し合うことで、互いに励まし合いながらモチベーションを維持することができます。このように、日々の習慣を工夫することで、春休みの課題を楽しみながら進めることが可能です。

仲間と課題を楽しむためのアイデア

仲間と一緒に課題に取り組むことは、高校生にとって楽しい学びの時間を作る良い方法です。例えば、オンラインでグループを作り、定期的に進捗をチェックし合うことで、互いに刺激を受けながら課題を進めることができます。また、みんなで課題を分担し、効率良く作業を進めることも可能です。さらに、進捗の結果を共有し合い、成功例や失敗例から学ぶことで、より深い理解が得られるでしょう。友人と課題を楽しみながら進めることで、自然とやる気が向上し、春休みの時間を有意義に過ごすことができます。

課題完了後のご褒美の設定方法

高校生としての春休みの課題を終わらせるために、達成感を得るためのモチベーションを保つことが重要です。そのために効果的な方法の一つは、自分へのご褒美設定です。たとえば、課題を全て終えた後には、気になっていた本を読む時間を作ったり、友人と映画を観に行く計画を立てたりするのがおすすめです。このように、課題を終えた後の楽しみを設定しておくことで、目標に向かって集中力を維持しやすくなります。また、ご褒美を設定する際には、日常から少し離れた特別なものにすることで、達成感がより高まります。こうした工夫を活かすことで、春休み中に効率よく課題を片付けられるでしょう。

日々の進捗管理でやる気を高める方法

春休みの課題を計画的に進めるためには、日々の進捗管理が欠かせません。高校生にとって、具体的な目標を毎日設定し、それを振り返る習慣を持つことが効果的です。例えば、毎日の学習時間を記録することで、自分の取り組みを客観的に評価することができます。進捗を視覚化するために、アプリやノートを利用してみてください。また、日々の目標を達成するごとに小さなご褒美を設定することで、やる気を持続させることもできます。これにより、日々の努力が自然と楽しくなり、春休みの課題を無理なく進めることが可能になります。このような習慣を身につけることで、次の学期に向けての良いスタートを切ることができるでしょう。

春休みの学力向上!高校生が4月に備えるための復習ポイント

次学期の準備としての効果的な復習内容

春休みは、高校生にとって次学期への準備を進める絶好の機会です。効果的な復習内容を選ぶことで、新学期のスタートをスムーズに切ることができます。まず、前学期の授業ノートやテストを振り返り、理解が浅かった部分を重点的に復習しましょう。特に、数学や理科などの積み重ねが重要な科目は、重要な公式や概念を再確認することが大切です。また、英語や国語のような言語科目でも、基礎的な文法や単語の復習を行い、次学期に向けての基盤を固めることを心掛けましょう。

学力を底上げするための苦手克服法

春休みを利用して、苦手科目の克服に取り組むことは、高校生の学力を底上げするために非常に有効です。まずは、自分の苦手な部分を明確にし、それに対する具体的な対策を立てましょう。例えば、数学が苦手な場合は、基礎問題から解き直し、自信をつけることから始めます。また、理解が進まない箇所は、友人や教師に相談し、新しい視点を得ることで解決策を見つけることも可能です。さらに、オンラインで公開されている教材や動画を活用することで、異なる解説を取り入れ、理解を深めることができます。

復習を習慣化するためのコツ

高校生が春休み中に効果的に復習を習慣化するためには、まず自分の生活リズムを見直すことが重要です。毎日同じ時間に学習を始めることで、自然と復習が生活の一部となります。特に朝の時間帯は集中力が高まるため、難しい問題に取り組むのに適しています。また、短時間での集中と休憩を繰り返すポモドーロ・テクニックを活用することで、疲れを軽減しながら効率的に学習を進めることができます。さらに、達成感を味わうために、復習後に小さな目標を達成することを自分に報酬として設定するのも良い方法です。

テスト対策に役立つ復習のやり方

高校生がテスト対策として春休みに復習する際は、まず過去問を活用して問題形式に慣れることが重要です。特に苦手な科目や分野に絞って、間違えた問題を徹底的に解き直すことがポイントです。時間を計って問題を解くことで、本番での時間配分にも慣れることができます。また、友人やクラスメートと問題を出し合うことで理解を深め、知識を確認する機会を作りましょう。こうした取り組みを通じて、実際の試験場面に備えることができ、春休みの間に学力をしっかりと底上げすることができます。

#塾 #高校生 #受験生 #勉強法 #大学受験 #テスト対策 #高石市 #堺市西区 #浜寺 #高石 #羽衣 #泉大津市 #和泉市 #鳳 #大阪市鶴見区 #新森古市 #今福鶴見 #鶴見区緑 #大阪市城東区 #大阪市旭区 #関目 #関目高殿 #横堤 #蒲生四丁目 #英語 #数学 #化学 #物理 #生物 #定期テスト #定期考査 #再受験 #再受験生 #浪人生 #中高一貫 #理系 #学習法 #浜寺公園 #高師浜 #泉大津 #助松 #取石 #大阪市鶴見区緑 #国公立 #大阪公立大 #医学部 #薬学部 #看護 #関関同立 #産近甲龍 #個別指導 #集団個別 #大阪 #大学受験kawaiラボ #中学生 #共通テスト