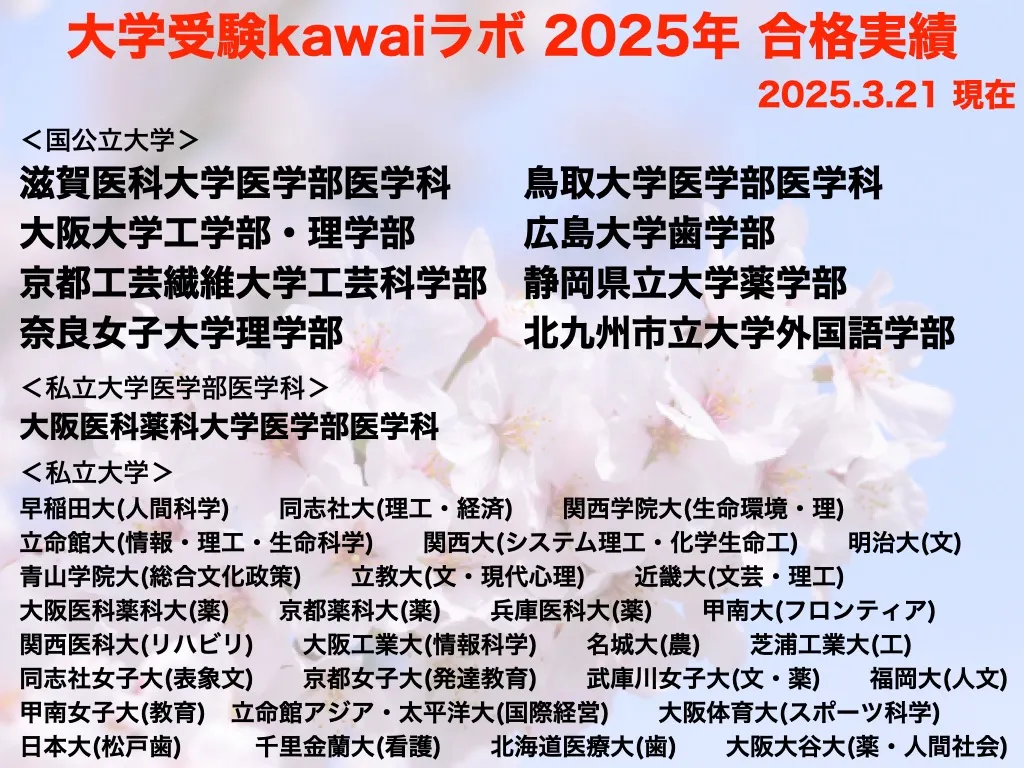

【高石市/堺市西区/大阪市鶴見区/城東区/旭区|塾】高2の受験物理スタートダッシュ!高1の力学復習で合格へ近づく【大学受験kawaiラボコラム】

2025/03/27

受験物理を成功に導くためには、まず高1で学んだ力学の復習が欠かせません。高校2年生になり、受験が徐々に近づいてくる中で、力学の基礎をしっかりと固めておくことが重要です。本記事では、高1の力学の重要ポイントを振り返りながら、効果的な復習方法をお届けします。これを機に、自信を持って高2の専門物理に挑む準備を整えましょう。受験生の皆さん、一緒に頑張りましょう!

目次

高2の受験物理に備える高1の力学復習で基礎を固めよう

力学の基本概念を再確認するステップ

まずは力学の基本概念をしっかりと再確認しましょう。力学は物理の根幹を成す分野であり、高校2年生の受験物理を成功させるためには避けて通れないものです。力の定義や種類、作用点、力の合成と分解など、基本的な概念を理解することで、複雑な問題にも対応できる基礎を築くことができます。さらに、実際の問題を通じて、これらの概念がどのように使われているかを確認することも重要です。受験物理の基礎をしっかり固めるための第一歩として、これらの基本概念を再確認し、自信を持って次のステージに進む準備をしましょう。

運動の法則を理解するための重要ポイント

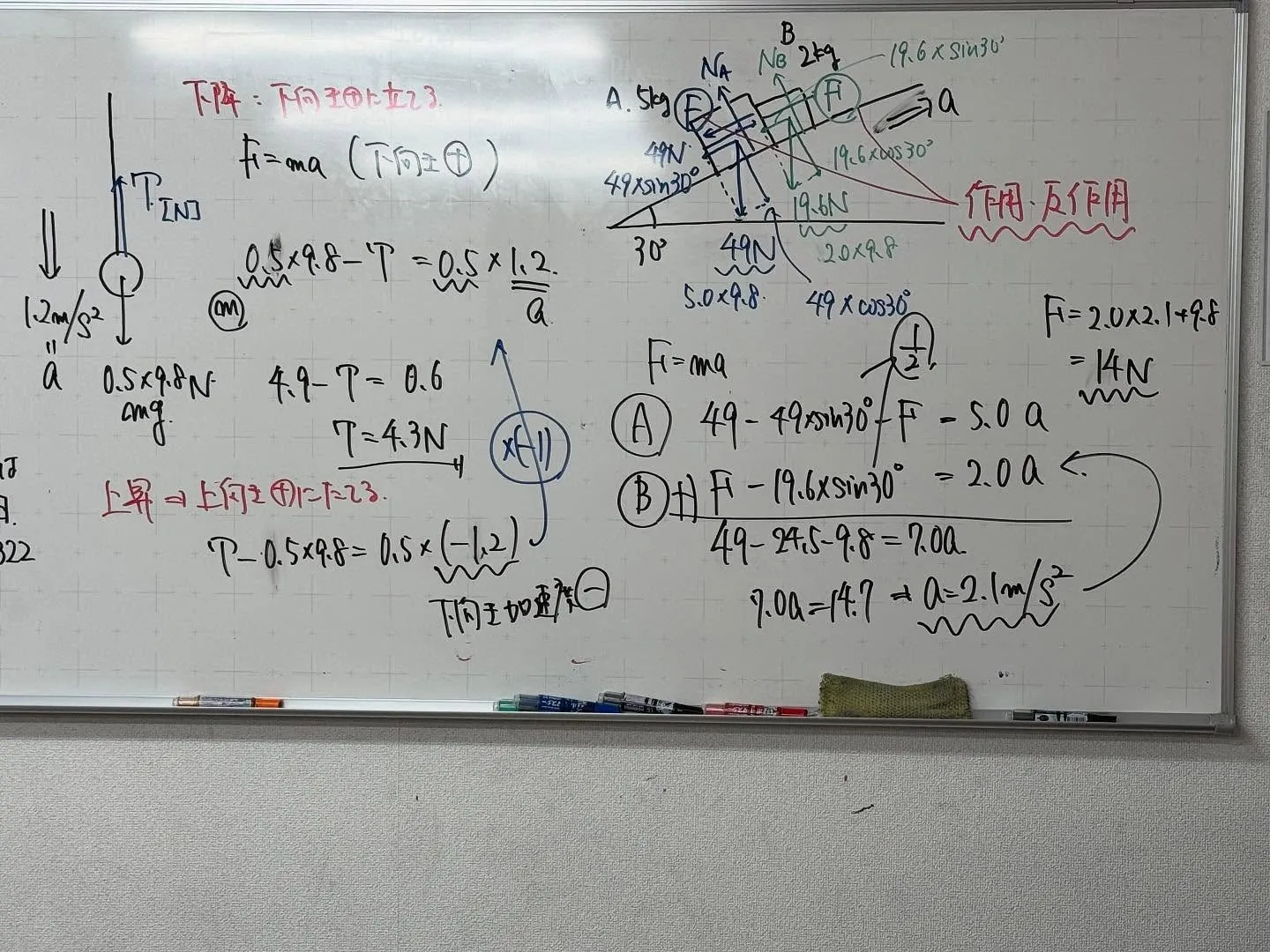

運動の法則はニュートンの三法則を中心に構成されています。これらの法則を理解することは、受験物理における問題解決力を大いに向上させます。第一法則(慣性の法則)は、力を受けない限り物体はそのままの状態を保つという考え方で、日常のさまざまな現象に当てはまります。第二法則(運動の法則)は、力が物体に及ぼす加速度を決定するもので、F=maという公式で表されます。第三法則(作用・反作用の法則)は、物体が他の物体に力を及ぼすとき、同等の力が逆方向に返ってくることを示しています。これらの法則を具体的な例を通じて理解することで、受験物理で出題されるさまざまな問題に対応することが可能になります。

力のベクトルを視覚化する方法

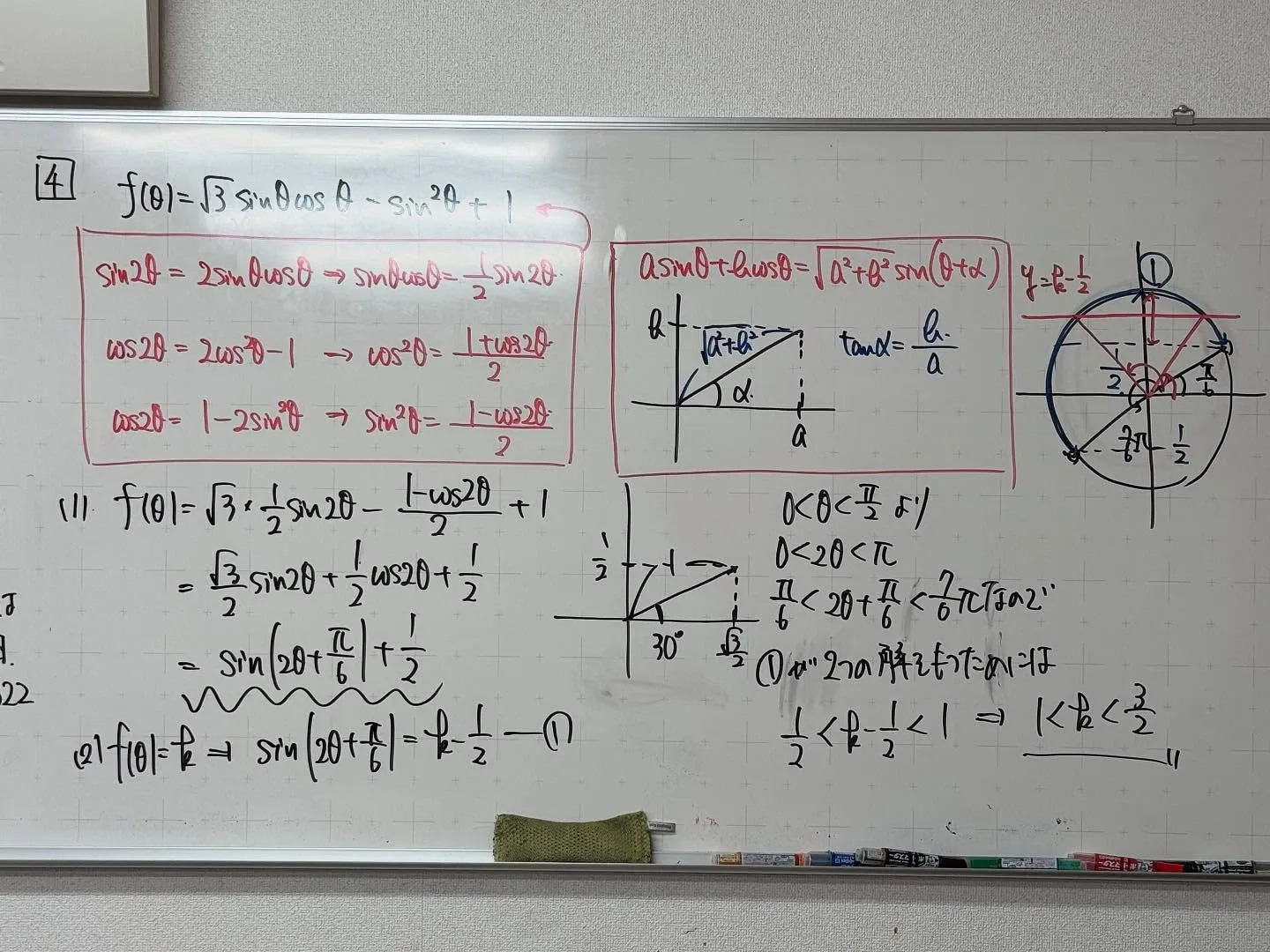

力のベクトルを視覚化することは、受験物理において非常に重要なスキルです。ベクトルは大きさと方向を持つ量であり、力学の問題を解く際にはこれを正確に理解する必要があります。まず、ベクトルの基本として、矢印を使って力の方向と大きさを表現する方法を学びましょう。次に、複数の力が同時に作用する場合の合成・分解についても考慮することが大切です。これにより、力の向きや大きさを視覚的に捉える能力が向上し、より複雑な問題にも対応できるようになります。さらに、力のベクトルを実際の問題に応用することで、理解を深め、受験物理で得点を伸ばすための基盤を築くことができます。

エネルギー保存の法則を日常生活で考える

エネルギー保存の法則は、物理学の基本的な概念の一つであり、受験物理を学ぶ上で欠かせない部分です。この法則は、エネルギーが形を変えてもその総量は変わらないことを示しています。日常生活の中でこの法則を観察することで、理解が深まります。たとえば、スイングするブランコは位置エネルギーが運動エネルギーに変わる良い例です。また、電球が点灯する際にも、電気エネルギーが光エネルギーと熱エネルギーに変換されます。これらの具体例を通じて、エネルギーの変換過程を意識する習慣をつけることが、受験物理の理解を助けます。そして、エネルギー保存の法則を活用した問題解決能力を向上させるために、日常の疑問を持ち帰って考える姿勢を持ちましょう。

摩擦力を含む問題の解決法

摩擦力は受験物理において避けて通れない重要な概念の一つです。摩擦力を理解するためには、まず静止摩擦力と動摩擦力の違いを再確認しましょう。静止摩擦力は物体が動き出すまでの力であり、動摩擦力は物体が動き続ける際に働く力です。これらの力は、物体と接触する面の性質や物体の質量によって変化します。問題を解く際には、摩擦係数を用いて摩擦力を計算することが必要です。例えば、水平面上で物体を動かす問題では、物体の重量と摩擦係数を掛け合わせることで摩擦力が求まります。これにより、物体が動くか否かを判断でき、問題解決の糸口となります。受験物理では、摩擦力を含む問題に多く取り組むことで、実践的な理解を深めることが可能です。

質量と重力の関係を深く理解する

質量と重力の関係は、受験物理の基礎を理解する上で欠かせない要素です。質量は物体の持つ物質量を示し、重力は地球が物体に働きかける力を指します。これらは「重力=質量×重力加速度」という公式で関係づけられます。この公式を活用することで、物体の重量を求めることができます。また、重力加速度の値は地球上では約9.8m/s²とされており、この値を基に計算が行われます。受験物理では、これらの基本概念をしっかりと理解することが、より複雑な力学問題の解決につながります。この理解を深めるために、さまざまな実験や問題に取り組むことをお勧めします。重力の影響を考慮する際には、物体の位置や地形の影響も考慮に入れ、実際の物理現象としてどのように作用するのかを考察することが重要です。

受験物理を制する高1の力学復習が鍵となる理由

力学の理解が他の分野に及ぼす影響

受験物理において、力学の理解は物理全体の成績向上に欠かせません。力学は物理の基礎であり、波動や電磁気学、熱力学など様々な分野の基盤となるものです。例えば、力学を理解することで波の振る舞いをより深く理解することができ、波動の方程式における力の役割を明確にすることができます。また、電磁気学においても、電場や磁場に作用する力を正確に理解することが求められます。力学をしっかりと押さえておくことで、物理の他の分野における問題解決能力を向上させることができるのです。特に力学で鍛えた計算力や論理的思考は、他の理科系科目や数学にも応用可能であり、受験全体のレベルアップにもつながります。

受験問題に頻出する力学のテーマ

受験物理において、力学の問題は頻繁に出題されるため、しっかりと対策を立てることが重要です。力学では特に運動方程式やエネルギー保存則、衝突問題などが試験によく出題されます。これらのテーマは、物理の基礎として受験生にとって理解が必須であり、また一度理解すれば応用範囲が広いため、高得点を狙うための重要なポイントとなります。運動方程式では、加速度や速度、力の関係を理解し、具体的な問題に適用する力が求められます。また、エネルギー保存則は、複雑なシステムにおける力学的エネルギーの変化を追跡するのに役立ちます。こうしたテーマをしっかりと理解し、実際の問題を数多く解くことで、受験物理における力学の得点力を高めることができます。

物理学習の基盤としての力学

力学は物理学の基礎を形成する重要な分野です。受験物理においては、他の分野を学ぶ際にも力学の理解が求められます。例えば、電磁気学や波動などの分野においても、力の概念や運動の法則を理解することが欠かせません。高1の間に力学の基本をしっかりと学ぶことで、高2以降の専門物理にスムーズに移行することができます。特に、力の合成や運動方程式は受験問題にも頻出するため、時間をかけてじっくりと取り組むことが重要です。

問題解決能力を高める力学の応用

力学の学習は単なる公式の暗記ではなく、問題解決能力を高める絶好の機会です。受験物理では、与えられた条件から適切な物理的モデルを構築し、解を導くプロセスが求められます。力学の応用問題に取り組むことで、こうした問題解決のスキルを磨くことができます。例えば、摩擦や斜面上の運動を考える際には、力のバランスを理解し、運動の方程式を立てる能力が不可欠です。これらのスキルは、試験での高得点に直結します。

高得点を狙うための力学学習の重要性

受験物理において高得点を狙うためには、力学の学習が欠かせません。力学は物理の基盤であり、他の分野においても頻出するため、ここでの得点力を伸ばすことが物理全体の理解を助ける重要なステップとなります。特に、力学では運動方程式やエネルギー保存の法則が中心的なテーマとして出題されることが多く、これらを確実に理解し、応用できるようにすることが求められます。具体的には、問題を解く際に利用する公式や考え方を整理し、実際の過去問を活用してその理解を深めることが効果的です。また、日々の学習の中で、力学に関連する具体的な問題を多く解くことで、実践的な理解を高め、試験での高得点につながる力を養うことができます。

力学が物理全体の理解を助ける理由

力学は物理全体の理解を深める重要な要素として位置付けられます。受験物理の中でも、力学をしっかりと学ぶことは他の分野への応用力を高める鍵となります。力学では、物体の運動や力のバランスを理解することが求められ、この基礎的な理解が電磁気学や波動、熱力学といった他の物理分野にも応用されます。例えば、電磁気学では力学の考え方を使い、電荷の運動を説明する際に役立ちます。さらに、力学の根本にあるエネルギー保存の原理は、物理全体の理解を助ける概念であり、どの分野においても変わらぬ指針として機能します。そのため、力学を深く理解することは、物理全体の学習において大きなアドバンテージとなり、受験物理での成功に直結します。

高2の物理学習を有利に進めるための高1力学復習方法

効率的な復習スケジュールの作り方

高2の受験物理を成功させるためには、効率的な復習スケジュールの作成が不可欠です。まず、自分の学習状況を把握し、優先して復習するべき力学の範囲を特定しましょう。たとえば、朝の時間帯は集中力が高まるため、力学の基礎概念や公式の復習に適しています。午後は問題演習を行い、実践的な理解を深めましょう。また、定期的に自己評価を行うことで、進捗状況を確認し、必要に応じてスケジュールを調整することが重要です。このようにして、受験物理の力学を確実にマスターしましょう。

力学の問題集を活用した練習方法

力学の理解を深めるためには、問題集の活用が非常に有効です。特に、受験物理では多様な問題形式に対応する能力が求められます。まず、基本問題から始め、次第に応用問題へと進めることで、段階的に理解を深めることができます。問題を解く際は、ただ答えを求めるのではなく、解法のプロセスをしっかりと理解することが大切です。また、間違えた問題は解説を読み込み、どの部分が理解不足だったのかを明確にすることで、同じミスを繰り返さないようにしましょう。こうした練習方法を取り入れることで、力学の実力を着実に向上させることができます。

授業ノートを活かした復習テクニック

受験物理を攻略するためには、授業中に取ったノートを効果的に活用することが重要です。授業ノートは単なる記録ではなく、後から確認する際の重要な復習ツールとなります。まず、ノートを整理する際には、重要なポイントや公式を自分なりにまとめることを心がけましょう。これにより、記憶の定着が促進されます。例えば、力学の基本原理を図解し、自分の言葉で説明できるようにすることで、理解が深まります。また、ノートを定期的に見直すことは、習った内容の再確認に役立ちます。その際、自分自身に問いを立てながら進めると、理解不足が解消されやすくなります。このようなノート活用のテクニックを駆使すれば、受験物理における力学の基礎をしっかりと固めることができるでしょう。

動画教材を使った理解の深化

最近では、動画教材を活用した学習が注目されています。特に受験物理の力学において、動画を視聴することで、教科書だけでは分かりにくい動きや原理を視覚的に理解することが可能です。動画教材は、難しい概念をアニメーションや実験映像を通じて解説してくれるため、理解が深まりやすくなります。例えば、運動方程式や力のつり合いなど、動的な現象をリアルタイムで確認できることは大きなメリットです。さらに、動画を繰り返し見ることで、細かなポイントや自分が見落としていた内容をしっかりと再確認できます。また、動画で学んだ内容をノートに再整理することで、学習効果が倍増します。このように、動画教材を効果的に取り入れることで、受験物理の力学をより深く理解することができるでしょう。

受験物理の基礎力を上げる高1の力学復習法

各章ごとの重要テーマを押さえる

受験物理を成功に導くためには、まずそれぞれの章で取り扱う重要テーマをしっかりと押さえておくことが必要です。高1の力学の復習を始めるにあたり、まず「運動の法則」と「エネルギー保存則」を重点的に確認しましょう。運動の法則は力学の基礎となる部分であり、物体の運動や力の関係を理解するために欠かせません。また、エネルギー保存則はエネルギーの流れを理解するために重要です。これらの原理を理解することで、高2で扱うより複雑な問題をスムーズに解くことができるようになります。問題に取り組む際には具体的な公式を使って計算を行い、感覚的な理解と合わせて論理的なアプローチを身につけましょう。

図とグラフで視覚的に捉える力学

力学の理解を深めるためには、図やグラフを利用した視覚的なアプローチが非常に効果的です。受験物理では、問題を解く際に速度-時間グラフや力-変位グラフを用いることが多く、これらの視覚情報を通じて物理現象を正確に把握する能力が求められます。例えば、速度-時間グラフを読むことで物体の加速度や運動の向きを理解することができます。また、力-変位グラフでは仕事とエネルギーの関係を視覚的に捉えることが可能です。このような視覚的アプローチは、単なる公式の暗記に頼るのではなく、物理現象の本質を理解する手助けをしてくれます。受験物理においては、問題文を読んでただちに図やグラフに落とし込み、そこから得られる情報を元に解答を導く力を養いましょう。

実験を通じて体感する物理法則

受験物理において、実験を通じて物理法則を体感することは非常に重要です。力学の基礎を学ぶ際、実際に物体を動かしてみたり、摩擦の影響を観察することで、抽象的な概念が具体的なものとなります。例えば、ニュートンの運動の第3法則を理解するには、対になる力がどのように働くのかを実験的に確認することが効果的です。このような体験を通じて得られた直感的な理解は、受験物理の応用問題に対する解答力を向上させます。実験を行う機会がある場合は積極的に参加し、疑問点があればその場で質問することで知識を深めましょう。

力学に関する誤解を解く方法

受験物理では、力学に関する誤解を解くことが重要です。例えば、物体が静止しているときにも力が働いていることを理解する必要があります。多くの学生は、動いていない物体には力が働いていないと誤解しがちですが、実際には重力と支持力が釣り合っているために静止しているのです。このような誤解を解くためには、教科書だけでなく、実際の物体や図を用いた具体的な説明が有効です。また、友人や講師との議論を通じて異なる視点を得ることも、誤解を解消する手助けになります。力学の基礎をしっかり理解し、受験に備えるためには、誤解を早期に解決することが重要です。

高2の受験物理に向けて高1の力学復習の重要性を理解しよう

基礎固めが受験成功の鍵となる理由

受験物理において、基礎固めは非常に重要です。特に力学は、高校物理の中でも複雑な概念が多く含まれており、受験生にとっての壁となることが少なくありません。しかし、基礎をしっかりと固めることで、この壁を乗り越えることが可能です。力学の基礎を理解することは、他の物理分野の学習にも役立ち、ひいては学習全体の効率を高めることに繋がります。高2での物理学習をスムーズに進めるためには、まず基本的な力学の概念をしっかりと理解し、それを応用する力を養うことが必要です。

高1の力学が高2での学習にどう役立つか

高1で学ぶ力学は、高2での物理学習の基盤を作ります。例えば、力の合成や分解、運動方程式の理解は、後に学ぶ電磁気学や波動の理解に不可欠です。高1での基礎力学をしっかり身につけておくことで、高2で出てくる複雑な問題にも柔軟に対応できるようになります。さらに、日々の勉強や課題を通じて得られる力学の知識は、他の教科にも応用することが可能で、総合的な学力向上に寄与します。これにより、受験物理全体の理解を深めることができ、最終的には受験成功へと繋がるのです。

受験日までに力学をマスターする計画

受験物理で力学をマスターするための計画を立てることは、高校2年生にとって非常に重要です。まず、学習スケジュールを明確にし、どの単元をいつまでに理解する必要があるかを把握することが肝心です。具体的には、週ごとに目標を設定し、例えば今週は運動の法則を、来週はエネルギー保存則を復習するといった具合に計画を組みます。また、定期的に模擬試験を活用して、現在の理解度を確認することも重要です。これにより、弱点を早期に発見し、重点的な学習が可能になります。さらに、力学の概念を深く理解するためには、問題集や過去問を使って多くの問題を解くことが不可欠です。これを継続的に行うことで、受験日までに力学を確実にマスターし、合格に近づくことができるでしょう。

力学復習がもたらす学習効率の向上

受験物理において、力学の復習は学習効率を大幅に向上させる要因となります。力学の基礎をしっかりと理解しておくことで、高2で学ぶ専門的な物理内容にスムーズに移行でき、他の科目への負担も軽減されます。具体的には、力学の基本公式や法則を正確に記憶することで、問題を解く際の思考時間を短縮し、解答の精度を上げることが可能です。また、力学は物理学全体の基盤とも言えるため、力学の理解が深まると、他の物理分野の学習が格段に進みやすくなります。さらに、力学の復習を通じて、論理的思考力や問題解決能力が鍛えられ、これらのスキルは他の科目や将来的な学びにも大いに役立ちます。したがって、力学の復習は単なる受験対策にとどまらず、総合的な学習効率の向上に繋がる重要なプロセスです。

スタディグループで協力して学ぶメリット

受験物理の学習において、スタディグループは非常に効果的な手法です。特に力学の復習においては、グループ内での意見交換が理解を深める大きな助けになります。他のメンバーの考え方や解法を知ることで、新たな視点を得ることができ、難解な問題もより簡単に解決できるようになります。また、グループで学ぶことはモチベーションの維持にもつながります。一緒に勉強する仲間がいることで、長時間の学習にも耐えやすくなり、受験に向けた計画の実行力も高まります。このように、スタディグループは受験物理をより効果的に学ぶための強力なサポートとなります。

力学復習をサポートするデジタルツール

近年、受験物理の力学を効率的に復習するためのデジタルツールが数多く登場しています。これらのツールは、オンラインでの問題演習や動画解説、リアルタイムでのフィードバックを提供するなど、多様な機能を備えています。特に、スマートフォンやタブレットで手軽にアクセスできることは、隙間時間を利用した学習にも最適です。例えば、力学の基本原理をアニメーションで視覚的に理解することができるアプリは、物理現象を直感的に把握する助けとなります。また、他の受験生や教師と意見交換ができるオンラインフォーラムも、疑問点の解消や新たな知識の獲得に役立ちます。このように、デジタルツールは受験物理をより深く、効率よく学ぶための強力なサポートとなります。

力学の基礎を再確認受験物理高2の成功に繋がる高1復習

ニュートンの法則を日常に応用する方法

受験物理を学ぶ中で、ニュートンの法則を日常生活にどのように応用できるかを理解することは、物理学の本質をつかむために非常に重要です。例えば、車を運転する際にブレーキを踏むときの感覚は、ニュートンの第二法則である「F=ma」を体感している瞬間です。力を加えることで、質量をもつ物体はどのように加速するのか、日常の動作を通じて考えることで、受験物理の理解が深まります。また、買い物袋を持つときの重さの感覚を、重力加速度として捉えることで、重力の影響を直感的に理解することができます。このように、日常的な動作を物理学の視点で捉えることが、学習の定着を助け、受験での応用力を高める鍵となります。

物理演習で間違いやすい点を克服する

受験物理の演習問題を解く際、間違えやすいポイントを意識して克服することが重要です。まず、単位の取り扱いに注意を払いましょう。計算ミスの多くは、単位を適切に変換しないことから生じます。これに対して、日頃から問題を解く際に単位変換を練習することで、ミスを減らすことができます。また、公式をただ暗記するのではなく、その公式がどのような状況で成り立つのかを理解することが大切です。例えば、摩擦がある場合に運動方程式をどのように修正するかを考えることで、応用力が身に付きます。さらに、間違えた問題は必ず再度解き直し、どの部分で誤ったのかを徹底的に分析する習慣をつけることで、受験物理で高得点を目指すことが可能となります。

具体例を用いた力学の応用

受験物理において、高1で学んだ力学の知識を具体的な例に結びつけることが重要です。例えば、日常生活でのエレベーターの動きは、力学で学ぶ運動方程式の応用となります。エレベーターが上昇する際には、重力に対する加速度や力の釣り合いを考慮する必要があります。このように、日常の中で力学の概念を見つけ、それを理解することで、受験物理の問題にも応用できるようになります。また、例えば乗り物の加速や減速の場面では、運動の法則を考え、摩擦力や慣性の影響を理解することが求められます。これら具体例を通じて、力学の本質を深く理解し、受験問題の解決に活用できるようにしましょう。

定期的な復習が持続する学習効果を生む

受験物理の学習において、定期的な復習は非常に重要です。学習した内容を定期的に見直すことで、情報の定着と長期記憶が促進されます。例えば、毎週の復習プランを立て、前週に学んだ内容を確認する習慣をつけましょう。このような計画的な復習は、知識のギャップを埋めるのに効果的です。また、過去のテストや問題集を活用して、自分の理解度を確認することも忘れずに行いましょう。自身の弱点を把握し、重点的に復習することで、理解を深めることが可能です。さらに、友人と一緒にグループで復習するのも良い方法です。異なる視点からの意見交換を通じて、新たな発見が得られることもあります。こうした定期的な復習の習慣化が、受験本番までの学習効果を維持するとともに、受験合格への自信へとつながります。

受験物理合格を目指す高1の力学復習で基礎固め

力学基礎を固めるための教材の選び方

受験物理を成功させるためには、力学の基礎をしっかりと固めることが必要です。まず、教科書に基づいた教材を選ぶことが重要です。力学の基本的な法則や概念を理解するためには、分かりやすい解説が付いている教材が適しています。また、演習問題が段階的に難易度を増すタイプの教材を選ぶと、自分の理解度を確認しながら学習を進めることができます。加えて、力学専用の問題集を利用することで、実践的な問題解決能力を養うことができます。これらの教材を利用し、計画的に復習を進めることで、高2の物理への準備を万全にしましょう。

物理用語を理解するための有効なメモ法

受験物理で重要な物理用語を効率的に理解するためには、効果的なメモ法を活用することが重要です。物理用語は多岐にわたり、初めて学ぶ内容も多いので、自分なりの覚え方を見つけることが成功への鍵となります。まず、用語を分類し、関連する概念と一緒にまとめることで、理解が深まります。さらに、定期的にメモを見直すことも重要です。色分けや図解を用いることで視覚的に情報を整理しやすくし、記憶に残りやすくなります。また、友人とメモを共有することで、新たな視点を得ることができ、理解を広げることが可能です。

授業で理解できなかった点の克服法

授業中に理解できなかった点は、受験物理の大きな壁となることが多いです。しかし、これは解決可能な問題です。まず、わからなかった部分を具体的に特定しましょう。それをリストアップし、日々の学習に組み込むことで重点的に復習が可能となります。また、クラスメートや先生に質問することも有効です。これにより多角的な視点から理解を深めることができます。さらに、自分自身で模擬問題を作成し、実際に解いてみると、自分の理解度を客観的に評価できます。これらのアプローチを組み合わせることで、授業で理解できなかった点を克服し、受験物理の力を飛躍的に向上させることができるでしょう。

過去問を利用した学習の進め方

受験物理において過去問は宝の山です。過去問を利用することで、出題傾向や問題の形式を把握しやすくなります。まず、試験範囲をしっかりと確認し、その範囲に該当する過去問を選びましょう。次に、時間を計りながら解き、本番さながらの緊張感を持って取り組むことが重要です。解答後には必ず自己採点を行い、間違えた箇所を丁寧に見直します。その際、解説を熟読し、問題の意図や解法のポイントを理解することが大切です。これにより、過去問から得られる経験を最大限に活用し、受験本番でのスコアアップを狙えます。

高2の受験物理スタート高1の力学復習で自信を持って挑む

自己評価を活用した学習プランの立て方

受験物理を攻略するためには、自分の学習状況を正確に把握し、それに基づいて効率的な学習プランを立てることが重要です。まず、過去のテストや模試の結果を振り返り、力学における得意分野と苦手分野を特定しましょう。この自己評価を通じて、自分がどこを強化すべきか明確になります。その上で、具体的な目標を設定し、それに向けた学習計画を立てます。例えば、苦手な内容を重点的に復習する時間をスケジュールに組み込み、進捗を定期的に確認することで、計画がずれないようにします。また、先生や友人の意見を取り入れることで、より多角的な視点で自分を見つめ直せます。これにより、受験物理を着実に進めるための基盤が整うのです。

力学の復習を習慣化するためのヒント

受験物理の力学をマスターするためには、日常的に少しずつ復習を積み重ねることが効果的です。習慣化の第一歩として、毎日決まった時間に短時間でも力学の復習を取り入れることをおすすめします。例えば、通学時間や寝る前の10分間を利用して、基本的な公式や重要な概念を確認するだけでも、理解が深まります。さらに、問題集を活用し、実際の問題を解くことで、知識を実践に活かす練習ができます。このように、無理のないペースで継続することで、力学の知識が自然と身に付き、受験時の負担も軽減されます。また、よくある質問として「力学のどの部分を重点的に復習すべきか」という疑問が挙げられますが、これに対しては、まず力の合成と分解、運動方程式といった基礎的な部分をしっかりと押さえることが重要です。

実践的な問題解決能力を鍛える方法

受験物理において、実践的な問題解決能力を身につけることは非常に重要です。この能力を鍛えるためには、まず基本概念を理解し、問題に対するアプローチ方法を明確にすることが求められます。例えば、力学の問題に対しては、力の合成や運動方程式を駆使して、問題の本質を見極めることが重要です。また、過去問を活用して、実際の試験形式に慣れることも効果的です。これにより、試験本番での対応力を高め、より高い点数を狙うことができます。日常的に問題演習を行い、様々な状況に柔軟に対応できる能力を培いましょう。

同じ目標を持つ仲間と情報を共有する

受験物理の勉強を進める上で、同じ目標を持つ仲間と情報を共有することは学習効果を高める一助となります。仲間と共に学ぶことで、お互いの理解を深め、一人では気づけない視点や発想を得ることができます。また、仲間と問題の解き方や勉強方法を共有することで、効率的な学習法を見つける機会が増えます。さらに、互いに励まし合いながら目標に向かって切磋琢磨することで、モチベーションの維持にもつながります。情報を共有することで、受験物理の理解をより深め、合格への道を進んでいきましょう。

技術的なサポートを受けるための方法

受験物理において技術的なサポートを受けることは、学習効率を大幅に向上させる鍵です。まずは、オンラインや書籍でのリソースを活用しましょう。特に、力学の基礎を深く理解するための動画解説やインタラクティブなシミュレーションが役立ちます。また、学校や塾の教師に相談し、個別の指導や質問対応を受けることも重要です。さらに、受験物理のコミュニティに参加し、他の学生と情報を共有することも効果的です。これにより、最新の学習方法や問題解決のヒントを得ることができます。最終的には、これらの技術的サポートを活用しながら、自分に合った学習プランを立て、計画的に勉強を進めることが目標達成への近道となるでしょう。

精神的準備を整えるためのマインドセット

受験物理の成功には、技術的なサポートだけでなく、精神的な準備も欠かせません。まず、自分の目標を明確にし、その達成に向けたマインドセットを整えましょう。日々の学習においては、ポジティブな姿勢を持ち続けることが重要です。例えば、毎日の学習後に達成感を感じられる小さな目標を設定し、それをクリアすることでモチベーションを維持します。また、適切な休息とリラクゼーションを取り入れ、ストレスを管理する習慣をつけましょう。さらに、受験仲間や家族からのフィードバックを受け、精神的な支えを得ることも効果的です。このように、精神的な準備を整えることで、受験物理に対する自信とモチベーションを高め、目標達成への道筋を確かなものにすることができます。

#塾 #高校生 #受験生 #勉強法 #大学受験 #テスト対策 #高石市 #堺市西区 #浜寺 #高石 #羽衣 #泉大津市 #和泉市 #鳳 #大阪市鶴見区 #新森古市 #今福鶴見 #鶴見区緑 #大阪市城東区 #大阪市旭区 #関目 #関目高殿 #横堤 #蒲生四丁目 #英語 #数学 #化学 #物理 #生物 #定期テスト #定期考査 #再受験 #再受験生 #浪人生 #中高一貫 #理系 #学習法 #浜寺公園 #高師浜 #泉大津 #助松 #取石 #大阪市鶴見区緑 #国公立 #大阪公立大 #医学部 #薬学部 #看護 #関関同立 #産近甲龍 #個別指導 #集団個別 #大阪 #大学受験kawaiラボ #中学生 #共通テスト