【高石市/堺市西区/大阪市鶴見区/城東区/旭区|塾】共通テストまであと10ヶ月!今から始めるべき具体的な準備方法【大学受験kawaiラボコラム】

2025/04/07

共通テストまであと10ヶ月となりました。この時期からしっかり準備を進めることで、当日に最高のパフォーマンスを発揮することができます。今年のテストは新課程2年目となり、特に情報の科目は難化が予想されており、配点が大きくなる大学もあるため、しっかり対策を練る必要があります。理科科目も依然として難易度が高く、特に化学は高得点が取りにくい傾向が続いています。今から始めるべき具体的な準備方法を解説します。

目次

残り10ヶ月共通テストで最高の結果を出すための学習計画

時間管理の重要性と学習スケジュールの作成

共通テスト対策の成功には、時間管理が欠かせません。日々のスケジュールを見直し、無駄な時間を削減することが重要です。まず、1日の学習時間を明確にし、その中で各科目の勉強時間を割り振ります。特に難化が予想される情報や化学など、重点科目に多めの時間を確保しましょう。また、タイムボックス法を活用し、一定時間内に特定のタスクに集中することで効率的に学習を進められます。これにより、計画的かつ無理のない学習が可能になります。

進捗確認のための定期的な自己評価方法

共通テストの準備では、自分の学習進捗を定期的に確認することが大切です。週末には自己評価を行い、どの程度目標に近づいているかを確認しましょう。特に難易度が高い科目での進歩が見られない場合、学習方法の見直しが必要です。進捗を可視化するために、スプレッドシートやアプリを使用し、学習内容や達成度を記録するのも効果的です。このように定期的な自己評価を通じて、柔軟に学習計画を調整し、効率的な勉強を続けることが重要です。

効率的な学習環境の整え方

共通テストの効率的な学習環境を整えることは、スムーズな学習プロセスをサポートするために大切です。まず、自宅での学習スペースを見直しましょう。静かな部屋で勉強することが集中力を高める鍵となります。ノイズキャンセリングヘッドホンを利用することで、周囲の音を遮断し、集中を持続させることができます。また、机の上には必要最低限のものだけを置き、整理整頓を心掛けることで、無駄なストレスを軽減できます。エアコンや扇風機を使って、適切な温度を維持し、快適な学習環境を作ることも重要です。勉強中には適度に休憩を取り入れることで、頭をリフレッシュさせ、長時間の学習にも耐えられる体力を維持することができます。これらの工夫を取り入れることで、共通テストに向けた準備をより効果的に進めることができるでしょう。

予備校やオンラインリソースの活用法

共通テスト対策には、予備校やオンラインリソースの活用が非常に有効です。予備校では、専門の講師による指導が受けられるため、苦手科目の克服に役立ちます。特に、情報や理科のように難化が予想される科目については、予備校のカリキュラムを活用することで、効率的に理解を深めることができます。また、オンラインリソースも多く提供されており、動画講義や過去問演習を通じて自宅での学習をサポートします。これにより、通学時間を節約しつつ、自分のペースで学習を進めることが可能です。さらに、オンラインリソースは最新の試験情報を常にアップデートしているため、共通テストにおける最新の傾向や対策を知る上で非常に便利です。これらのリソースを計画的に組み合わせることで、共通テストに向けた準備をより効果的に進めることができるでしょう。

共通テスト情報科目難化に備える具体的な対策法

情報科目の試験内容の傾向把握

共通テストにおける情報科目は、新課程の2年目に入り、難化が予想されています。特に注目すべきはプログラミングやアルゴリズムの理解度を問う問題です。これまで以上に応用力が求められるため、基礎から応用までの知識をしっかりと身につけることが重要です。また、情報科目の配点が大きくなる大学も増えており、特に試験内容の傾向を把握することが得点アップの鍵となります。過去問を活用し、出題傾向を分析することで、効率的な学習が可能です。具体的には、頻出テーマや新たに追加された内容に注意を払い、自分の理解度を高めることが大切です。

難化予測に基づく効果的な教材選び

情報科目が難化する予測が立てられている中で、効果的な教材選びが必要です。まず、最新の出題傾向を反映した教材を選ぶことが重要です。特に、実践的なプログラミング問題やアルゴリズムの理解を深める問題集は、共通テスト対策において貴重な資源となります。また、配点増が予想される大学を志望する場合、配点に見合ったレベルの教材を選ぶことで、効率的に高得点を狙えます。教材選びの際は、過去問や模擬試験で実際の試験形式に慣れることも一考です。さらに、オンラインリソースや演習問題を活用し、個々の苦手分野を効率的に克服していくことが、合格への近道です。

過去問を活用した実践的な問題演習

共通テストの成功には、過去問の活用が欠かせません。過去問を解くことで、出題傾向や試験形式をリアルに体感でき、特に情報科目ではその効果が顕著です。難化が予測される情報科目において、過去問がどのような形式で出題されるかを把握することは、対策を練るうえで非常に重要です。過去問演習では、まず問題を解いて自分の弱点を明確にし、その後、間違えた問題を徹底的に復習します。また、解答スピードもこの段階で向上させておくべきです。

苦手分野の重点強化法

共通テストに向けて苦手分野を克服することは、得点力を上げる鍵となります。特に理科のように難易度が高い科目では、部分的な理解不足が全体の得点に大きく影響します。まず、苦手分野を特定し、その分野に特化した教材で集中的に学習します。情報科目では、難化が予想される点を意識しつつ、基礎から応用まで段階的に理解を深めていくことが重要です。また、日常的に小テストを行うことで、自信と確実な理解を得ることができます。

理科科目の高難易度共通テストに向けた効率的な勉強法

理科科目の基礎力強化方法

共通テストに向けて、理科科目の基礎力を強化することは極めて重要です。特に新課程2年目となる今年は、科目によっては難化が予想されており、基礎力の充実が不可欠です。まず、公式や基本概念を確実に理解することがステップの一つです。次に、教科書の例題を繰り返し解くことで理解を深め、応用力を養います。また、過去問を活用して頻出問題の傾向を掴むことも効果的です。これにより、試験で出題される可能性の高い問題に対する準備を整えられます。実力テストを定期的に受けることで、進捗を確認し、弱点を早期に発見して対策を講じることも大切です。

化学における高得点を狙うための戦略

化学は共通テストにおいて特に難易度が高く、高得点を狙うためには戦略が必要です。まず、化学の基本概念を深く理解し、反応式や化学式の書き方をマスターすることが基本です。その上で、計算問題に対応するためのスキルを伸ばします。特に物質量や濃度計算は重要です。次に、過去問や練習問題を解き、間違えた問題の原因を徹底的に解明することで、同様のミスを防ぎます。また、時間配分を意識したプラクティスを通じて、本番でも焦らずに問題に取り組むための準備を整えます。こうした方法を取り入れることで、化学の高得点を目指すことができます。

物理・生物の応用問題対策

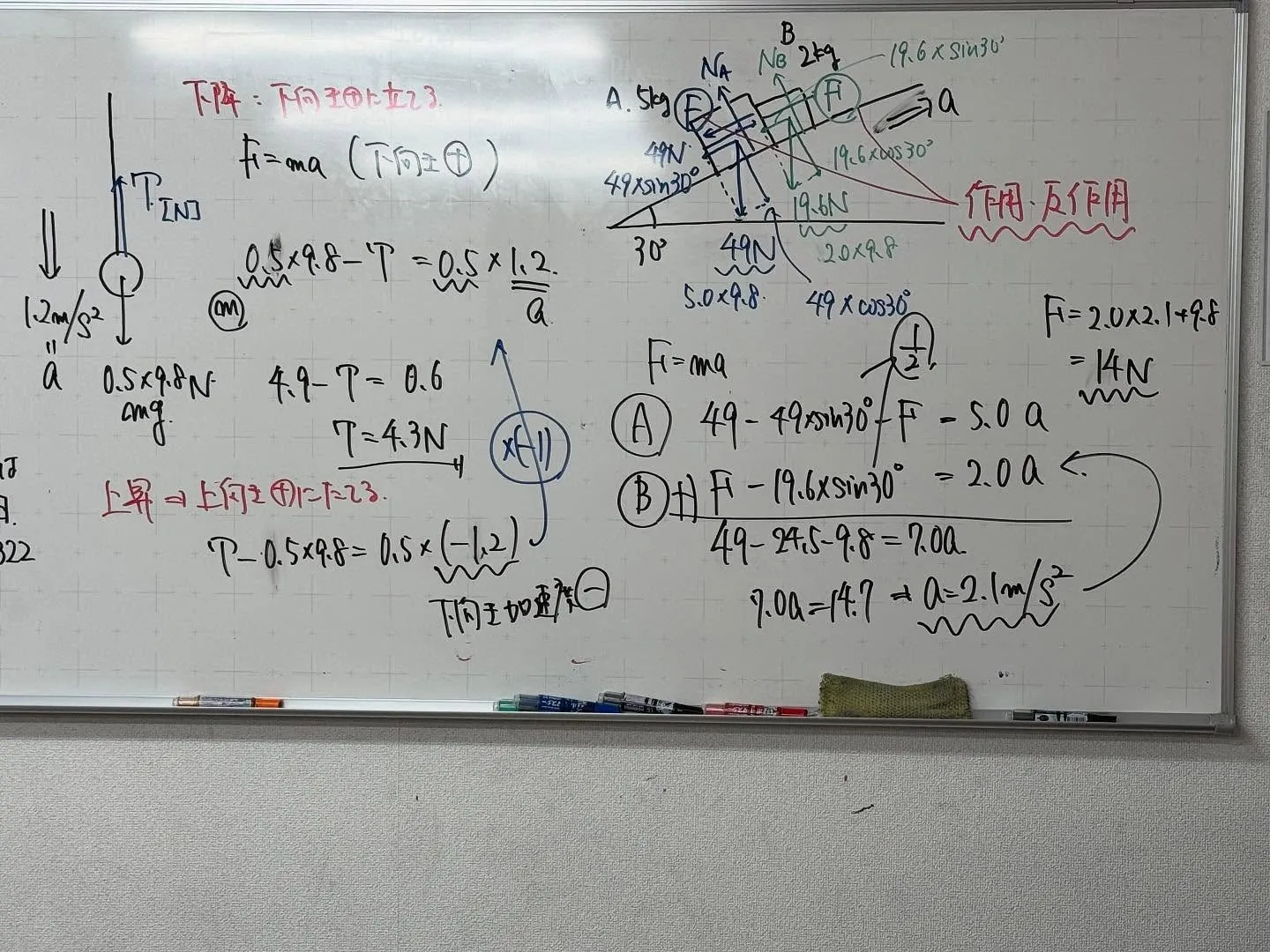

物理や生物の応用問題は、共通テストで非常に重要な部分を占めています。まず、基本的な概念をしっかりと理解することが不可欠です。物理では、公式の暗記だけでなく、その背後にある理論を理解することで、問題の応用力が高まります。生物においては、実験結果を分析し、自分自身で考察を行う力を養うことが大切です。過去問を繰り返し解き、出題傾向を把握することで、共通テストでのパフォーマンス向上を目指しましょう。また、オンラインリソースを活用し、他の受験者の解法や視点を学ぶことも有効です。特に、専門家の解説付きの動画やウェビナーは、理解を深めるための強力なツールとなります。

受験者の体験談を活かした勉強法

共通テストに向けての勉強法として、先輩受験者の体験談を活用するのは非常に有効です。彼らの体験から学べることは多く、特にどのように時間を管理したか、どの科目に重点を置いたかなど、具体的な戦略を知ることができます。自分の勉強スタイルに合った方法を見つけるためには、多くの体験談を参考にし、その中から最も自分にフィットするものを選びましょう。特に、共通テストの傾向や科目ごとの難易度に応じて、柔軟に勉強方法を調整することが重要です。さらに、受験生間での情報交換も大いに役立ちます。オンラインのフォーラムや勉強会に参加し、他の受験者と意見交換を行うことで、新たな視点や勉強法を発見する機会が広がります。

定期的な実力テストによる進捗確認

共通テストまでの準備において、定期的な実力テストは欠かせない要素です。実力テストを通じて、自分の現在の学力を客観的に把握し、強化すべきポイントを明確にすることができます。特に、情報や理科の科目は難化が予想されており、このような科目では早期から問題演習を重ねることで、出題傾向や問題の難易度に慣れることが重要です。実力テストの結果をもとに、弱点を補強し、学習計画を適宜修正することで、効率的な勉強が可能となります。また、これにより、共通テスト本番での自信を高めることができます。テスト結果を分析し、自分に合った学習方法を見つけることが、10ヶ月後の成功に繋がるのです。

課題解決型の学習アプローチ

共通テストの対策として、課題解決型の学習アプローチは非常に効果的です。問題を解く過程で遭遇する課題を一つ一つ解決していくことが、理解を深め、知識を定着させる鍵となります。特に、情報の科目は難化が予想されているため、問題解決能力の向上が求められます。まずは、過去問や模擬試験を活用し、具体的な問題に挑戦しましょう。問題を解いた後は、必ず解説を読み込み、自分の思考過程を振り返ることが重要です。また、化学や他の理科科目においても、解き方のパターンを身につけることで、効率的に点数を伸ばすことが可能です。このようなアプローチにより、自分の弱点を知り、改善することで、共通テストでの高得点を狙うことができるでしょう。

共通テストまで10ヶ月計画的な学習で得点力を向上させる方法

長期的な学習計画と短期ゴール設定

共通テストまでの学習計画を立てる際、長期的な視点を持つことが重要です。まずは、共通テストまでの残り10ヶ月を見据えた全体の学習スケジュールを作成しましょう。この中で、短期的なゴールを設定することで、毎日の学習に具体的な目標を持つことができます。たとえば、毎月の模試で目標点を設定したり、特定の苦手科目を克服する計画を立てることが効果的です。また、科目ごとに異なる難易度を考慮し、特に難化が予想される情報科目や高得点が取りにくい化学などには重点を置く必要があります。このように、長期的な計画と短期ゴールの設定を組み合わせることで、効率的に学習を進められます。

効率的な復習スケジュールの組み立て

共通テストに向けた復習スケジュールを効率的に組み立てることは、合格に向けた鍵となります。まず、毎日の学習時間の中で復習の時間をしっかり確保し、過去の模試や練習問題を定期的に見直すことが重要です。特に、情報科目のように難化が予想される科目は、細かい理解を深める必要があります。また、復習時には、理解度を確認するために自分自身で簡単なテストを作成するなど、自己分析を取り入れると効果的です。そして、復習のタイミングを固定せず、定期的に見直すことで、忘れやすいポイントを重点的に補強し、知識の定着を図ります。これにより、共通テスト当日に自信を持って試験に臨むことができます。

得点力向上のための自己分析法

共通テストで得点力を向上させるためには、自己分析が不可欠です。まず、自分の得意分野と苦手分野を明確に把握することが大切です。過去の模試結果を振り返り、どの科目や問題で点数を落としやすいのか、また、どの部分が得意なのかを洗い出しましょう。この自己分析に基づいて、苦手分野には重点的に時間を割き、得意分野はさらに精度を上げるための演習を行うと良いでしょう。特に共通テストでは、情報が難化し、理科も依然として高い難易度が続いているため、これらの科目においては特に綿密な自己分析が必要です。弱点を克服するためには、具体的な対策として、基礎知識の見直しや、過去問題の反復練習が効果的です。

模試結果を活用した改善策の導入

模試結果は、共通テストの準備において貴重なデータを提供してくれます。その結果から、どの分野のどの問題でどのような間違いをしたのかを詳細に分析しましょう。特に、情報科目や理科の難化予想に備え、これらの科目の模試結果を重点的にチェックすることが重要です。模試の分析結果に基づき、間違えた問題は解法を再確認し、理解が不十分だった部分については基礎から復習を行いましょう。また、得意科目に関しても、さらなる高得点獲得のために、より難易度の高い問題に挑戦することも有効です。このように模試結果を活用することで、効率的かつ戦略的な学習計画を立てることができ、共通テスト本番での得点力向上に繋がります。

グループ学習のメリットと実践法

共通テストに向けた学習方法として、グループ学習は非常に有効です。特に、共通テストが新課程2年目を迎える今年は、情報科目の難化が予想され、多くの受験生が不安を感じています。グループ学習を通じて、仲間と意見を交換し、理解を深めることで、個々の弱点を補完し合うことができます。また、友人と協力し合うことで、モチベーションを維持しやすくなり、勉強を楽しいものに変えることができます。情報や理科などの難易度が高い科目でも、互いに教え合うことで、得点力を向上させることが可能です。しかし、効果的なグループ学習のためには、あらかじめ明確な目標を設定し、計画を立てることが重要です。これにより、集中力が維持され、効率的に知識を習得することができます。共通テストまでの残り期間を有効に活用し、グループ学習を通じて最高の結果を目指しましょう。

自習と指導のバランスの取り方

共通テストに向けた準備には、自習と指導のバランスを上手に取ることが求められます。自習は、自分のペースで進められるため、弱点を重点的に補強するのに適しています。一方、指導を受けることで、自習では解決できない疑問を即座に解消し、効率的に新しい知識を習得することができます。特に、難易度が高いとされる理科や情報の科目においては、専門家の指導を受けることで、理解を深めることが重要です。自習と指導のバランスを取るには、まずは自分の理解度を把握し、必要に応じて指導を受けるタイミングを見極めることが大切です。また、共通テストまでの期間を考慮し、計画的に学習スケジュールを組み立てることが、成功への鍵となります。このように、自習と指導を効果的に組み合わせることで、共通テスト本番で最高のパフォーマンスを発揮できるようにしましょう。

情報科目の配点増共通テストの新課程に対応した学習法

新課程情報科目のカリキュラムを理解する

共通テストに向けて、新課程情報科目のカリキュラムをしっかり理解することが重要です。特に、新しい範囲や出題形式が導入されている場合、これに対する適応力が求められます。情報科目は今後難化が予想され、配点も重要になるため、基本的な知識だけでなく、応用力や問題解決能力も養うことが必要です。具体的には、教科書や過去問を活用し、問題の背景を理解することが効果的です。

試験範囲の詳細把握と学習計画

共通テストの準備において、試験範囲の詳細を把握することは欠かせません。特に、理科科目の難易度が高いため、化学を含む各科目の具体的な学習計画が必要です。まず、公式情報を基に試験範囲を確認し、それに基づいて毎日の学習スケジュールを作成します。次に、試験の出題傾向を分析し、それに応じた重点的な学習を行います。定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を調整することも大切です。

新しい出題形式への適応戦略

共通テストでの新しい出題形式への適応は、受験生にとって重要な課題です。特に情報科目においては、内容が難化するだけでなく、配点が増加することで、一層の対策が必要です。まず、過去の試験や模擬試験から出題傾向を分析し、どのような形式で問題が出されるのかを把握しましょう。次に、各種の問題集を利用し、異なる形式の問題に慣れることが重要です。学習の際には、自分がどの形式に強いのか、逆にどの形式でつまずきやすいのかを把握し、重点的に対策を練ることが効果的です。また、プレテストや模擬試験を通じて実際の試験環境に慣れ、時間配分や緊張感を克服することも重要です。

実践的なスキル養成と応用力強化

共通テストの成功の鍵は、単なる暗記にとどまらず、実践的なスキルを養成し、応用力を強化することにあります。特に理科や数学の科目では、基本的な概念の理解だけでなく、それを実際の問題にどう適用するかが問われます。例えば、化学においては、公式や反応式の暗記だけでなく、それを利用して新たな問題を解く力が求められます。実践的なスキルを磨くためには、日々の学習で演習問題を多く解くとともに、なぜその解法で解けるのかを考える習慣をつけることが重要です。さらに、応用力を高めるためには、さまざまな問題形式に挑戦し、問題の背景にある考え方や理論を深く理解することが求められます。これにより、共通テスト本番でも自信を持って臨むことができるでしょう。

化学難易度の高い共通テストに挑むための準備ステップ

化学の基本概念と理論の徹底理解

共通テストの化学は、基本概念と理論をしっかり理解することが重要です。特に新課程2年目となる今年は、情報科目と同様に化学の難易度も高くなる可能性があるため、早めの対策が求められます。基本概念には、物質の状態変化や化学結合の種類などがあり、これらを深く理解することで、複雑な問題にも対応できるようになります。また、理論的な背景を理解することは、新しい問題形式にも柔軟に対応するための基盤となります。化学反応式の書き方や化学式の理解は、化学の基礎を成す重要な要素であり、これらをマスターすることで問題解決能力が飛躍的に向上します。これらの基本を日々の勉強に組み込み、継続的に復習することで、共通テストの化学科目において高得点を狙うことが可能になります。

難易度が高い問題への取り組み方

共通テストの化学では、難易度が高い問題への適切なアプローチが必要です。特に医学部を目指す受験者にとっては、化学の高得点が合否を大きく左右します。まず、問題文をしっかりと読み取り、求められていることを明確に理解することが重要です。その上で、関連する化学の基本概念や公式を適用して解答への道筋を立てます。また、過去の類似問題を解いた経験を活かし、解法のパターンを頭に入れておくと良いでしょう。問題が難しいほど、多角的に考えることが求められますので、他の科目との関連性を見つけて応用することも心がけましょう。このようにして、難易度が高い問題に対しても自信を持って取り組むことができれば、共通テストでの化学の成績向上が期待できます。

化学計算問題をスムーズに解く技法

共通テストにおいて、化学計算問題は多くの受験生にとって難関となっています。特に、計算過程でのミスや時間のロスは避けたいところです。まず、基本的な計算手順を確実に把握することが重要です。例えば、モル濃度や質量パーセント濃度の計算方法はしっかりと理解しておくべきです。そして、問題を解く際には、問題文をよく読み、何が求められているかを明確にしましょう。次に、必要な公式や定理を適切に適用し、計算を進めます。ここで、計算ミスを避けるために、各ステップを慎重に確認することが求められます。さらに、過去問を解くことで出題パターンを掴み、自分の弱点を知ることも大切です。繰り返し練習することでスピードと正確さが増し、本番でも冷静に対応できるようになります。

実験問題に対する考え方と対策

共通テストにおける実験問題は、理論と実践を結びつける重要な部分です。まず、実験の目的を理解し、どのような結果が期待されるのかを予測することが大切です。例えば、特定の化学反応を観察する実験では、反応が進む条件や生成物の性質についての知識が必要です。次に、実際の実験器具や手順についても理解を深めておくことが求められます。これは、実験問題を解く際に、具体的な操作方法をイメージしやすくするためです。さらに、過去の実験問題を解くことで、出題傾向やよく使われる器具を把握することが可能です。実験の流れを頭の中でシミュレーションすることで、問題への対応力が高まります。また、実験の結果をもとにした考察問題では、論理的な思考力が試されるため、普段から理由を説明する練習をしておくとよいでしょう。

共通テスト10ヶ月前から始める効果的な学習スケジュール

初期段階での基礎固めと計画立案

共通テストの準備を始めるにあたり、基礎固めは非常に重要です。まず、各科目の基本的な概念をしっかり理解し、自分の弱点を洗い出すことから始めましょう。情報科目は特に難化が予想されているため、過去の問題集や模擬試験を活用して、問題の傾向を把握することが効果的です。また、理科の化学も難易度が高く、高得点を狙うには継続的な復習が必要です。これらを踏まえて、具体的な学習計画を立てることが求められます。計画には、各科目の学習時間の配分を考慮し、無理のないスケジュールを組み込むことが重要です。これにより、計画通りに進めることで、安心して試験日を迎えることができるでしょう。

進捗に応じた柔軟なスケジュール調整

計画を立てた後は、進捗に応じて柔軟にスケジュールを調整することが大切です。共通テストまでの期間を最大限に活用するためには、自分の進行状況を定期的に確認し、必要に応じて計画を見直すことが必要です。特に、情報科目や理科の化学など、難易度が高い科目については、予想以上に時間がかかる場合もあります。そのため、進捗に応じて、他の科目とのバランスを取りながら調整することが求められます。また、体調や精神的な余裕を持たせた計画にすることで、無理なく学習を継続することが可能になります。学習の進捗を見える化し、調整を柔軟に行うことで、共通テストに向けた準備を着実に進めることができるでしょう。

毎日の学習習慣化とその維持方法

共通テストに向けた準備は、毎日の学習習慣を確立することから始まります。まず、固定した時間に勉強を始めることで、日常生活の中に自然と学習が組み込まれるようにします。このとき、朝の時間を英語や数学の基礎練習に充て、夜には理解を深めるための応用問題に取り組むといったメリハリをつけることが重要です。また、学習の進捗を可視化するために、日記やアプリを活用して自己管理を行いましょう。これにより、自己肯定感が高まり、モチベーションの維持に繋がります。

学習と休憩のバランスの取り方

共通テストの準備では、学習と休憩のバランスを保つことが重要です。長時間の勉強は集中力を削ぎ、効率を下げてしまいます。そのため、50分勉強し、10分休憩を取るといったサイクルを導入するとよいでしょう。特に、理科や数学の難易度が高い科目に取り組む際は、集中力を保つためにこのサイクルが効果的です。休憩中はリラックスできる音楽を聴いたり、軽いストレッチをすることで、次の学習への活力を養うことができます。これにより、効率的に学習を進められるようになるでしょう。

週単位の学習テーマと目標設定

共通テストまでの10ヶ月を最大限に活用するために、週単位で具体的な学習テーマと目標を設定することは非常に重要です。例えば、今週は情報科目の過去問を解くことに集中し、次週は理科の化学に特化した演習を行うといった具合に、各科目の難化予想に合わせたテーマを選定します。このように計画を細分化することで、達成感を得やすくなり、モチベーションも維持しやすくなるでしょう。また、週ごとの進捗を確認し、必要に応じてスケジュールを調整することで、無理なく学習を続けていくことが可能です。これにより、共通テスト当日に最高のパフォーマンスを発揮できるでしょう。

効果を最大化するためのモチベーション管理

共通テストに向けた学習計画を成功させるためには、モチベーションの管理が欠かせません。特に、情報や理科の難化が予想される本年度は、長期的な学習を支える強い意志が必要です。まずは、小さな成功体験を積み重ねることで、モチベーションを保つことが重要です。例えば、日々の課題をクリアした際には自分を褒める、週末には好きなことをする時間を確保するなどの工夫が役立ちます。また、学習の進捗を可視化するために、アプリやノートを活用しましょう。進捗を確認することで自身の成長を実感でき、さらなる努力を続ける原動力となります。このようにモチベーションを管理することで、共通テストの本番でも自信を持って臨めるはずです。

共通テストの難化予想に対応するための具体的な準備方法

難化予測に基づく優先順位の設定

共通テストに向けた準備では、科目別に難化予測を基に優先順位を設定することが不可欠です。特に情報科目の難化が予想されており、大学によっては配点が大きく変更されることから、情報の強化が急務となります。一方で、理科科目、特に化学は引き続き高難度が予測されるため、自身の得意科目と不得意科目を確認し、効率的な学習戦略を立てることが求められます。プレテストの結果を活用し、得意科目は過去問対策を重点に、不得意科目は基礎力の強化を図ることで、全体のバランスを取りつつ学習を進めることができます。これにより、限られた時間で最大の成果を上げることが可能になります。

知識の深堀りと応用力の強化法

共通テストで高得点を狙うためには、ただ知識を詰め込むだけでなく、その知識を活用できる応用力を身につけることが重要です。特に、新課程では知識の深堀りが求められており、単なる暗記では太刀打ちできない問題も増えています。具体的には、日頃から課題を解く際に、なぜその解法を選んだのか、他にどのようなアプローチが考えられるのかを意識して考えることで、応用力を養うことができます。また、実際の試験形式に慣れるために、シミュレーションテストを繰り返し実施し、時間配分や問題へのアプローチを磨くことも効果的です。これにより、試験当日に自信を持って挑むことができます。

新しい試験形式への事前対策

共通テストは年々進化を遂げ、新しい試験形式が導入されることがあります。特に情報の科目では難化が予想され、配点も大きくなる可能性があるため、しっかりとした事前対策が必要です。まず、新しい形式の問題をできるだけ多く解き、出題傾向を把握しましょう。過去問やプレテストの活用はもちろんですが、予備校の模試や参考書の練習問題を積極的に取り入れることで、より広範囲な演習が可能です。また、試験問題の形式に応じた戦略的な時間配分も重要です。問題を解く順序や各問題にかけるべき時間を事前にシミュレーションし、実際の試験でのパフォーマンスを最大化できるようにしましょう。

予測問題を用いた実戦的トレーニング

共通テストの準備において、予測問題を用いた実戦的なトレーニングは非常に効果的です。特に、科目によっては難化が予想されるため、自分の苦手な分野を重点的に攻めることが求められます。予測問題を解くことで、出題される可能性のあるテーマに対する理解を深めるだけでなく、実際の試験形式に慣れることができます。また、実際に問題を解く中で、時間配分の感覚を掴むことも重要です。試験本番での焦りやミスを減らすために、定期的に模擬試験を行い、試験環境に慣れておくことが大切です。これらの取り組みを通じて、共通テストで最高の結果を残すための準備を着実に進めていきましょう。

試験当日の対応力を高める準備

共通テスト当日には、緊張感とプレッシャーが最大化しますが、事前にしっかりとした準備を行うことで、対応力を高め試験を乗り切ることが可能です。まずは、試験会場までの移動ルートを確認し、余裕を持って到着できるようにしましょう。また、試験直前には深呼吸や軽いストレッチを行うことで心身をリラックスさせ、集中力を高めることが重要です。適切な栄養を摂取し、バランスの取れた朝食をとることも、脳の働きを最大限に引き出すための鍵です。さらに、試験中に予期せぬ問題が発生した際にも冷静に対処できるよう、日頃からシミュレーションを行い、柔軟な対応力を養っておくことが大切です。このような準備を通じて、自信を持って試験に臨むことができるでしょう。

成功体験から学ぶ自己改善法

共通テストに向けた勉強の中で、成功体験を積み重ねることは自己改善に寄与します。まずは、過去に達成した小さな成功を振り返り、それらがどのようにして得られたかを分析してみましょう。成功の要因を理解することで、同じ方法を他の課題にも応用することが可能です。例えば、ある科目で創意工夫を凝らした勉強法が功を奏した場合、それを他の科目にも展開することで総合力を高められます。また、成功体験を記録し、モチベーションの維持に役立てることも推奨されます。自分の成長を実感することで、自己肯定感が高まり、次なる目標への道を切り開く力が養われます。これにより、本記事で紹介した他の準備方法と合わせて、共通テストで最高の成果を引き出すことが可能になるでしょう。皆さんの今後の活躍を心より応援しています。

#塾 #高校生 #受験生 #勉強法 #大学受験 #テスト対策 #高石市 #堺市西区 #浜寺 #高石 #羽衣 #泉大津市 #和泉市 #鳳 #大阪市鶴見区 #新森古市 #今福鶴見 #鶴見区緑 #大阪市城東区 #大阪市旭区 #関目 #関目高殿 #横堤 #蒲生四丁目 #英語 #数学 #化学 #物理 #生物 #定期テスト #定期考査 #再受験 #再受験生 #浪人生 #中高一貫 #理系 #学習法 #浜寺公園 #高師浜 #泉大津 #助松 #取石 #大阪市鶴見区緑 #国公立 #大阪公立大 #医学部 #薬学部 #看護 #関関同立 #産近甲龍 #個別指導 #集団個別 #大阪 #大学受験kawaiラボ #中学生 #共通テスト